导读

面对人类强大的攫取能力,生态系统愈发显得脆弱并难以为继。一方面,过去爆发式的经济增长和生活水平提升使得对生态系统的利用远远超过了其再生能力;另一方面,自然资本并没有像人造资本和人力资本那样得到充分核算,其提供的服务价值也没有完全体现在市场中,这导致其难以被纳入市场考量乃至政策决议。当前,人类对生态系统服务的需求日益增长,怎样在满足这些需求的同时扭转生态系统的退化状况,是我们面临的一个重大挑战。CPI 2.0在传统的生态系统服务价值核算之上,对其中由保护性区域提供、非市场化的部分进行衡量,并独立为自然资本服务价值指标,从而为评估经济和社会的可持续发展提供一个独特视角。

研究背景

1995年世界银行《人类发展报告》提出基于可持续理念的国家财富核算体系,将资本分为自然资本(natural capital)、经济资本、人力资本与社会资本四部分。其中,自然资本是人类和其他地球生命赖以生存的物质基础,其生态、经济和社会价值不言而喻。近来,随着人与自然之间的矛盾愈演愈烈,自然资本及生态系统的服务价值逐渐引起生态学家、经济学家的广泛重视,并走进研究前沿和政策决议之中。

1992年联合国环境与发展大会通过《21世纪议程》,明确提出开展自然资本和生态系统的评估研究。后来,联合国于2001年6月5日世界环境日开展了千年生态系统评估(The Millennium Ecosystem Assessment)计划(简称MA计划),首次对全球生态系统进行了多层次综合评估,以进一步明确生态系统服务的内涵,提高人们对自然生态系统的认知。

在国内,推进生态文明建设、构建美丽中国已经成为重要的国家战略任务。十八届三中全会将生态文明建设作为“五位一体”布局中的一个重要方面,十九大更是将建设生态文明提升为“千年大计”。建立系统、完整的生态文明制度体系、加快生态文明体制改革,必然要树立自然价值和自然资本理念,构建反映市场供求和资源稀缺、体现自然价值和代际补偿的资源有偿使用和生态补偿制度,而实施这些重大制度的关键前提就是对生态系统服务功能进行核算(刘耕源和杨青,2018)。

自然资本及生态系统服务价值的核算

自然资本是指为现在或未来提供有用的自然产品流或生态服务流的存量,这些产品流或服务流包括提供给社会和自然环境的物质、能量及信息等,一般称之为生态系统服务(ecological services)。将生态系统视为一种资本,有利于改变人们对于自然的观念和利用方式,推动经济结构和经济发展方式转型,促进自然生态系统对人类福祉的持续供给。

自然资本首次由威廉·福格特(William Vogt, 1948)在讨论国家债务时提出,他认为自然资源是国家发展的资本,自然资源的耗竭会降低国家偿还债务的能力。但这一概念真正引起重视是在20世纪80年代可持续发展概念提出之后。世界环境与发展委员会于1987年发布的《布伦特兰报告》、皮尔斯(Pearce, 1988)等学者的研究都强调应把自然环境视为一种资本。最终,自然资本一词由皮尔斯和特纳(Pearce & Turner)于1990年正式提出。相应地,生态系统服务也于同时期出现并得以系统介绍(Ehrlich, 1981; Ehrlich & Mooney, 1983)。此后有许多学者对不同种类的生态系统服务进行了价值估算,采用的方法也不尽相同,但相关研究仍然零零散散,尚未总结成体系。

为此,戴利(Daily, 1997)和科斯坦萨等(Costanza et al., 1998)做了开创性的工作。戴利(1997)对自然资本和生态系统服务的概念、内容以及价值评估方法进行了系统阐述,并将生态系统服务的识别、评估、监控和保护提升到重要高度。科斯坦萨等(1998)则率先对全球生态系统服务价值进行了估算。其将生态系统服务类别划分为大气调节、水供给、原料供给、养分循环等17类,并进一步把地表覆盖分为海洋和陆地两大系统共16小类。基于已有估算结果,科斯坦萨等以货币的形式给出了不同生态系统对应各生态系统服务功能的单位面积服务价值,并总结为一张全球生态系统年度服务价值汇总表。

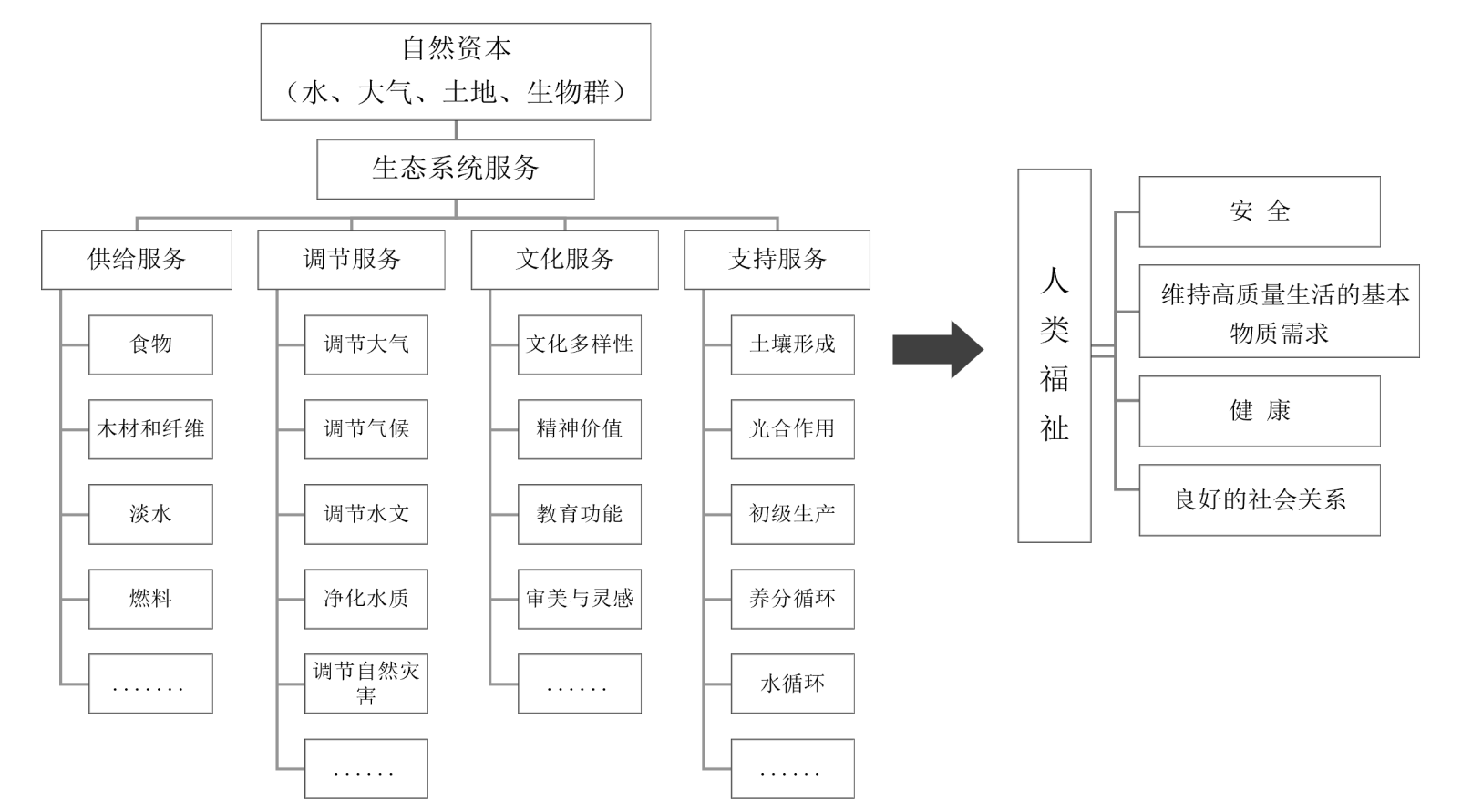

学术界的研究也直接促成了联合国MA计划及其相应成果《千年生态系统评估报告》。报告明确提出生态系统的状况和变化与人类福祉密切相关,并构建了评估两者之间相互关系的框架。在报告中,生态系统服务被定义为人类从生态系统获得的所有惠益,包括供给、调节、文化以及支持服务四大类和若干细分类别,而这些功能又与人类的福祉息息相关。

图1 生态系统服务与人类福祉

我国幅员辽阔、生态资源十分丰富,拥有北半球所有类型的生态系统,包括森林、草原、沙漠、湿地和海洋等等,其结构与功能千差万别,但在支撑经济增长、改善人民生活水平方面都发挥着重要作用。

欧阳志云等(1999)运用影子价格、替代工程或损益分析等方法分析并评估了我国陆地生态系统服务功能的间接价值,结果合计达30.49万亿元/年,表明我国陆地生态系统具有巨大的生态经济效益。谢高地等(2003,2015)根据科斯坦萨等(1998)的研究,构建了生态系统服务价值的当量因子表,同时考虑到了生态结构和生态功能的时空动态变化,通过引入NPP、降水和土壤保持调节因子,建立不同生态系统类型、不同生态系统服务功能价值的时间和空间动态评估方法。此外,也有许多学者对不同区域层面、不同生态系统的服务价值进行了单独测算(余新晓等,2005;张朝晖等,2007)。他们的成果为我国生态系统服务价值的评估提供了相对全面和客观的方法,从而为自然资本核算和生态补偿提供了理论依据与支持。

GPI 2.0中自然资本服务价值的核算

在GPI 2.0中,自然资本的服务价值并不等同于生态系统服务价值,而是被限定为保护性区域(protected areas)提供的服务价值,计算所有陆域和水域的生态系统服务价值被认为是不合理的。譬如,商业性的农业和林业用地提供的供给服务已经反映到消费者食物、木材和纸张等支出中,无需进行重复核算。此外,这些土地大都面临着生产力下降、生物多样性缺乏以及污染严重等问题,从而与其产生的社会福利相抵消。GPI 2.0指标体系还进一步区分保护性区域中允许商业利用和不允许商业利用的部分,并认为只有后者才能被用来计算真正未开发的自然资本服务价值。

在核算自然资本服务价值时,本文参考了科斯坦萨等(Costanza et al., 2006)构建的年度生态系统服务价值转换表(2004年价,美元/公顷)。然而,作者在论文中给出的是不同地表覆盖类型对应各生态系统服务功能的价值转换比例,并没有满足GPI 2.0对保护性区域和服务价值未市场化的要求。因此,本文挑选出其中存在保护性区域的生态系统类型,并舍弃了水供给功能、娱乐审美功能和文化功能,因为这些功能的价值都已体现于市场消费并已通过家庭消费支出这一指标纳入GPI中。此外,报告将服务价值按美国消费者物价指数折算为2018年价格,并按2018年人民币兑美元汇率调整为本币计价。

由上可知,计算自然资本服务价值对保护性区域和生态系统类型的界定有着十分严格的要求。而国内并没有对保护性区域的面积变化进行长时间跟踪,更没有对其做是否商业开发以及各生态类型的区分,因此缺乏可直接利用的数据。因此,报告采用中国土地利用现状遥感监测数据,并结合科斯坦萨等(2006)的生态系统类型划分,从中选择具备保护性区域且自然资本服务价值较为可观的5种生态类型,即林地、草地、滩涂、沼泽和河流/湖泊。求出这5种生态类型的面积之后,报告赋予其各10%的比重以表示处于保护且未开发利用的部分。其余生态系统类型,如沙地、戈壁、盐碱地、冻原等并没有包含在内。这些生态系统往往只具有极个别生态功能,且相应的服务功能价值转换比例也很小,因此总服务价值并不高。同时,由于缺乏对海洋生态系统的遥感监测数据,本研究尚未将其服务价值涵盖在内。最终本文得到如下自然资本服务功能价值转换表。

表1 自然资本服务价值转换表(2018年价格,元/公顷)

把地区各生态系统类型的面积与对应的自然资本单位服务价值相乘,然后进行加总便可得到该地区最终的自然资本服务价值,结果如表2和图2所示。

表2 1979-2018年自然资本服务价值

图2 2018年中国各地区自然资本服务价值分布

结论

生态系统的服务价值并没有被充分认识。长久以来高消耗、高污染、高排放的发展方式对自然环境造成了极大的损害,引致环境污染、植被覆盖率下降、土壤流失等一系列问题,最终使得生态系统的功能不断退化。因此,当下亟须对生态系统的服务功能和服务价值进行评估,进而为生态环境保护、环境经济核算和生态补偿决策提供重要依据。GPI作为衡量可持续经济福利的指标,也把生态系统服务价值中由保护性区域、非市场化的部分独立为自然资本服务价值,进而涵盖在指标体系内。

然而,生态系统对于支撑经济发展和满足社会基本需求而言是无价的,并不仅仅止于本文所估算的数值。科斯坦萨等(1998)认为其衡量的并不是生态系统服务的总价值,因为总价值是无限的,相反,其估算的是的“边际”或“增量”价值。这表明对于生态系统的保护和维系应该提升至更高的高度,而不是仅着眼于其当前能给人类带来的功利性收益。

文 | 滕超

参考文献

[1] Costanza, R., d'Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., et al. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 387(6630), 253-260.

[2] Costanza, R., Wilson, M. A., Troy, A., Voinov, A., Liu, S., & D'Agostino, J. (2006). The value of New Jersey's ecosystem services and natural capital.

[3] Daily, G. C. (1997). Nature’s services: societal dependence on natural ecosystems. Washington DC: Island Press.

[4] Ehrlich, P. R., & Ehrlich, A. H. (1981). The causes and consequences of the disappearance of species. Quarterly Review of Biology, 1, 82-85.

[5] Ehrlich, P. R., & Mooney, H. A. (1983). Extinction, substitution, and ecosystem services. BioScience, 33(4), 248-254.

[6] Millennium ecosystem assessment, M. E. A. (2005). Ecosystems and human well-being (Vol. 5). Washington, DC: Island Press.

[7] Pearce, D. (1988). Economics, equity and sustainable development. Futures, 20(6), 598-605.

[8] Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). Economics of natural resources and the environment. JHU press.

[9] Vogt, W., Baruch, B. M., & Freeman, S. I. (1948). Road to survival. New York: W. Sloane Associates.

[10] 欧阳志云, 王效科, 苗鸿. (1999). 中国陆地生态系统服务功能及其生态经济价值的初步研究. 生态学报(05), 19-25.

[11] 谢高地, 鲁春霞, 冷允法, 郑度, 李双成. (2003). 青藏高原生态资产的价值评估. 自然资源学报(02), 189-196.

[12] 谢高地, 张彩霞, 张雷明, 陈文辉, 李士美. (2015). 基于单位面积价值当量因子的生态系统服务价值化方法改进. 自然资源学报(08), 1243-1254.

[13] 杨青, 刘耕源. (2018). 森林生态系统服务价值非货币量核算:以京津冀城市群为例. 应用生态学报(11), 3747-3759.

[14] 余新晓, 鲁绍伟, 靳芳, 陈丽华, 饶良懿, 陆贵巧. (2005). 中国森林生态系统服务功能价值评估. 生态学报(08), 2096-2102.

[15] 张朝晖, 吕吉斌, 叶属峰, 朱明远. (2007). 桑沟湾海洋生态系统的服务价值. 应用生态学报(11), 2540-2547.