引语

经济发展是社会福利增进的基础,但GDP的增长并不简单等同于福利的增加。GPI为补充和完善GDP在测度福利上的不足,以调整后的消费支出为基础,并根据不平等的程度对核算作进一步修正。在上一篇介绍GPI子指标的推送中,我们已经介绍了GPI框架下如何核算居民消费支出,本篇推送将继续介绍为什么以及如何根据收入不平等对消费支出进行调整,并直观展示2018年全国各省份因为不平等导致的福利损失。

一、为什么GPI要根据收入不平等调整消费支出?

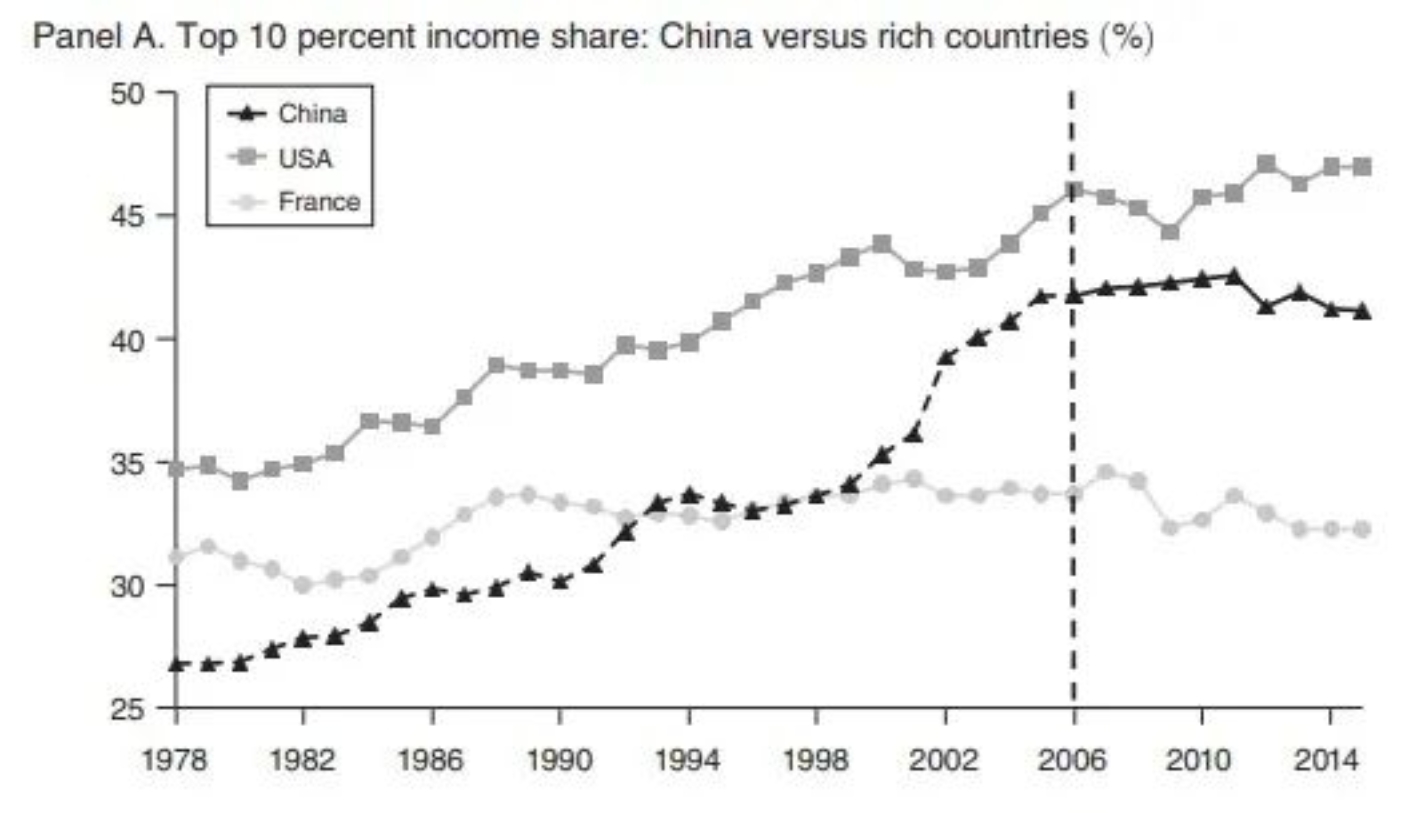

正如费雪所说,人类一切努力的目的在于获得幸福。但上世纪80年代至今,在全球经济持续增长的同时,主要国家都呈现收入不平等持续恶化的趋势(图一),并且不平等的加剧已经在显著抑制社会福利的增进,因此,我们在核算社会福利时有必要将不平等考虑在内。

图一:中美法三国前10%收入阶层在总收入中的占比

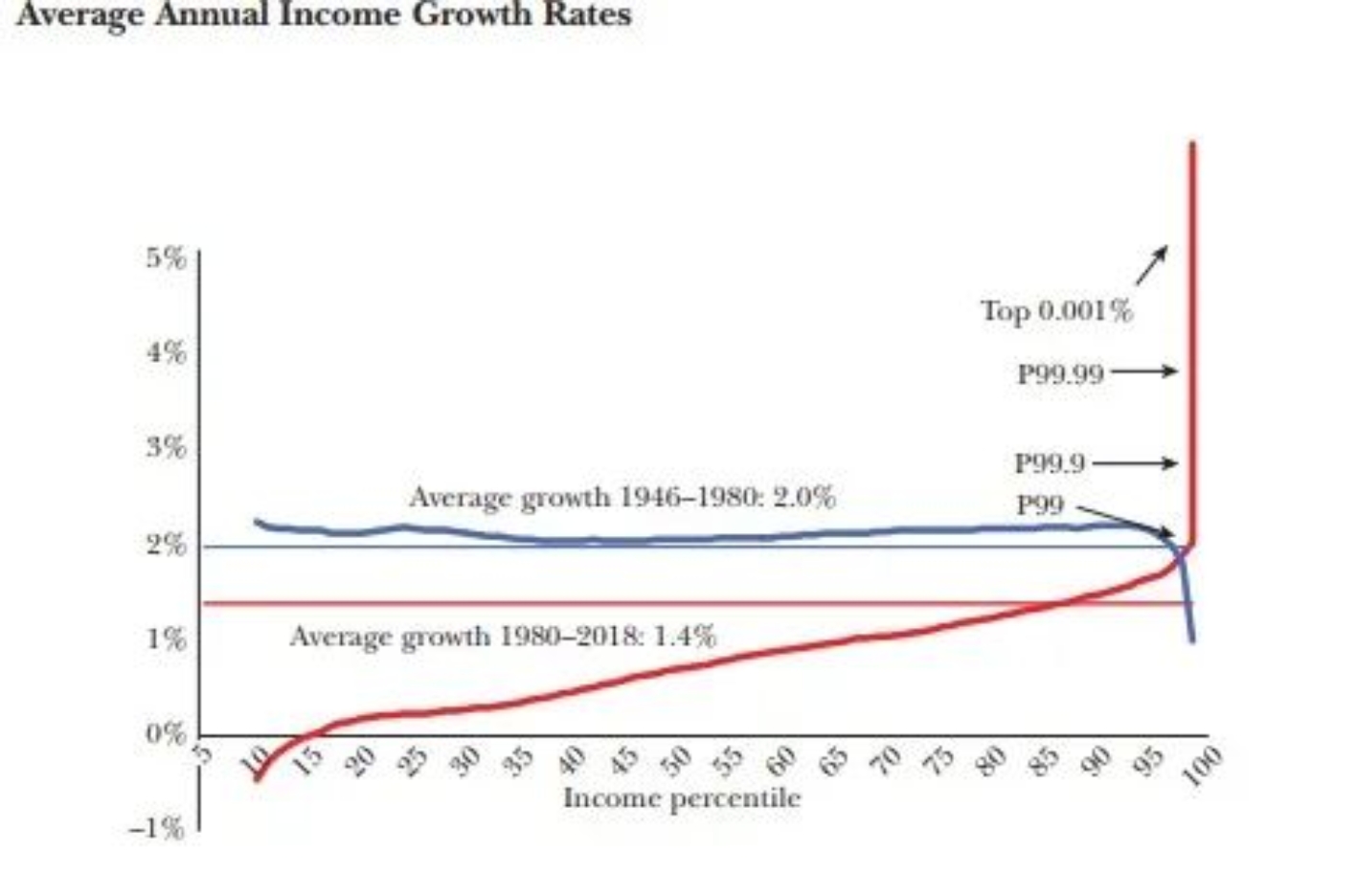

以美国为例,二战结束至上世纪70年代末,美国经济在持续增长的同时,低收入阶层和中高收入阶层的年均收入增速分化并不明显,收入最高的1%阶层的收入增速更是低于全社会增速,收入不平等整体上是趋于改善的。但上世纪80年代至今,收入增速和所在的阶层呈现高度的正相关性,收入越高的阶层、收入年均增速也越高,尤其是收入最高的0.1%阶层的收入增速远高于全社会平均水平,这导致收入不平等呈现趋势性的恶化走势(图二)。

图二:美国不同收入阶层的年均收入增长率

随着收入不平等程度越发加剧,越来越多的学者开始关注收入不平等对经济社会的负面影响,其中就包括对于主观幸福感的影响(侯玉波 & 葛枭语, 2020; Churchill& Zhang, 2019; 鲁元平 & 王韬, 2011)。美国、欧洲和中国的相关研究都指向收入不平等的加剧会通过削弱邻里信任、增加焦虑感和引发社会冲突等机制对人们的主观幸福感产生显著的负面影响(Oisho, 2018; Delhey& Dragolov, 2019; Churchill &Zhang, 2019)。GPI框架下的消费指标是用来表征社会福利的,因此有必要将不平等纳入核算以反映社会福利的真实进步。

二、如何根据收入不平等进行调整?

在GPI的发展历程中,如何利用收入不平等对相关核算进行调整的方法也在不断改进,目前主要方法包括分位数法、基尼系数法和阿特金森(Atkinson, 1970)指数法。

分位数法主要是在GPI的前身可持续经济福利指数(Index of Sustainable Economic Welfare)中使用,由戴利和科布(Daly & Cobb, 1989)两位学者创设。该方法是将收入最低的20%人群在全部收入中的占比作为不平等的衡量指标,并在测算消费时的调整系数以扣除不平等造成的社会成本。考虑到上述方法对收入不平等的衡量较为粗糙,后续的研究将分位数替换为基尼系数对消费进行平减。但基尼系数法和分位数法都存在一个明显的缺陷,不涉及任何价值判断,没有将民众对于不平等的主观厌恶程度纳入考量,但给定某个收入不平等程度,民众的厌恶度越高,对福利的负面影响也就越大。

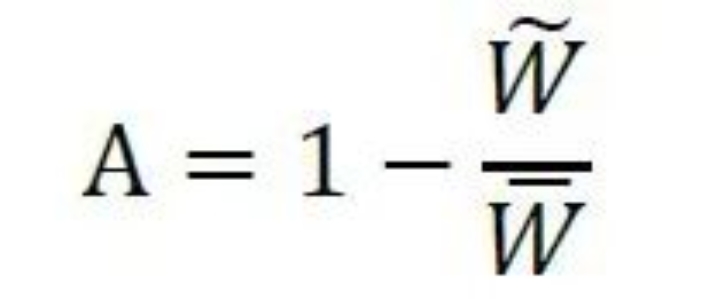

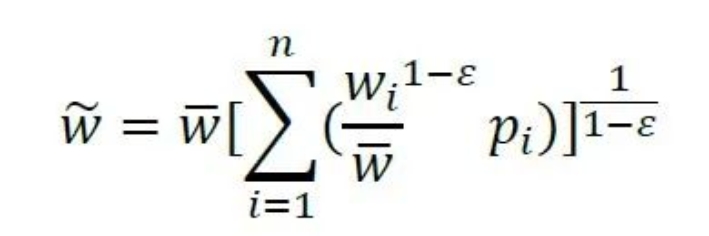

阿特金森指数是目前最为通行的调整方法,该指数基于社会厌恶收入不平等的假设,引入社会福利函数量化不平等的社会成本:

其中,

具体计算方法如下:

其中:

ε是最关键的指标,衡量民众对于收入不平等的厌恶程度,ε等于0表示不厌恶,ε等于无穷表示极度厌恶,0.5-2.0都是可能的取值,具体数值要根据实际情况而定。阿特金森指数相比基尼系数的改进之处在于纳入了民众对不平等的厌恶程度,但ε的值如何确定、能否充分反映收入不平等对社会福利导致的种种直接和负面影响还有待进一步研究和探讨。

三、收入不平等调整的应用与结果

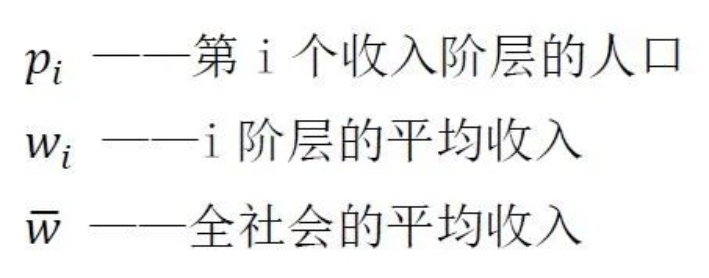

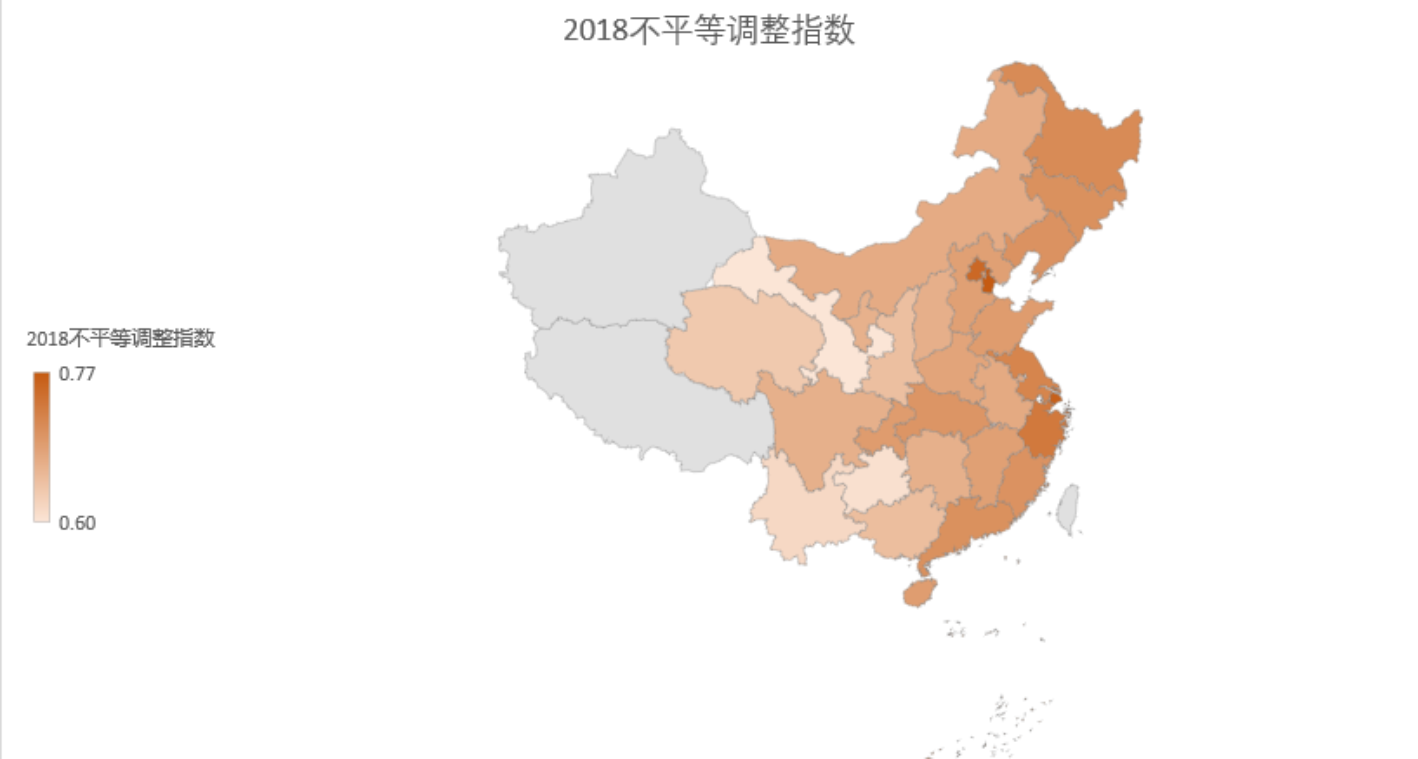

本文利用阿特金森指数法测算了2018年全国各省份的不平等指数以及不平等调整的成本(见表一)。

表一:2018年不平等调整指数和不平等调整成本

由表可知,全国平均不平等调整指数为0.68;不平等调整指数较大的十个省份为:天津、上海、北京、浙江、江苏、黑龙江、广东、吉林、福建、辽宁,这十个省份不平等程度较轻;不平等调整系数较小的十个省份为:甘肃、贵州、云南、青海、陕西、广西、宁夏、湖南、四川、山西,这十个省份不平等程度较重;其中全国不平等程度最轻的地区是天津市,其不平等调整指数为0.77,全国不平等程度最严重的地区是甘肃省和贵州省,其不平等调整指数并列为0.60,二者相差0.17,差距较明显。就不平等调整成本来看,全国总的不平等调整成本为89948.15亿元,如果不考虑收入不平等对社会福利的抑制,将高估经济发展带给的福利增进。不平等调整成本靠前的十个省份为:广东、江苏、山东、河南、浙江、四川、湖南、湖北、河北、安徽;不平等调整成本靠后的十个省份为:青海、宁夏、海南、吉林、天津、甘肃、内蒙古、黑龙江、重庆、贵州。其中不平等调整成本最大的省份是广东,为9300.974亿元,最小的是青海,为332.908亿元,相差8968.066亿元。图三和图四分别是2018年的不平等调整指数图和不平等调整成本图,颜色越深代表指数越大或者成本越高。

图三:2018年不平等调整指数分布图

图四:2018年不平等调整成本分布图

参考文献:

[1] Quanda Zhang, Sefa Awaworyi Churchill. Income inequality and subjective wellbeing: Panel data evidence from China[J]. China Economic Review, 2020, 60.

[2] 侯玉波, 葛枭语. 收入不平等与收入再分配对幸福感的影响——基于社会认知视角[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2020, 57(01):150-160.

[3] Oishi Shigehiro, Kushlev Kostadin, Schimmack Ulrich. Progressive taxation, income inequality, and happiness.[J]. The American psychologist, 2018, 73(2).

[4] Delhey Jan, Dragolov Georgi. Why Inequality Makes Europeans Less Happy: The Role of Distrust, Status Anxiety, and Perceived Conflict[J]. Delhey Jan; Dragolov Georgi, 2014, 30(2).

[5] 鲁元平, 王韬. 收入不平等、社会犯罪与国民幸福感——来自中国的经验证据[J]. 经济学(季刊), 2011, 10(04): 1437-1458.

[6] Piketty, Thomas, Li Yang, and Gabriel Zucman. 2019. "Capital Accumulation, Private Property, and Rising Inequality in China, 1978–2015." American Economic Review, 109 (7): 2469-96.DOI: 10.1257/aer.20170973

[7] Atkinson, A.B., 1970. On the measurement of inequality. J. Econ. Theory 2, 244–263.

[8] Daly, H.E., Cobb, J.B., 1989. For the common good: redirecting the economy toward community, environment, and a sustainable future. Beacon Press, Boston.

文 | 杨沛瑾 薛村