男女性别比率(Sex Ratio)变化对社会的影响有目共睹,“剩男”、“阴盛阳衰”的话题大家也不陌生。然而,性别比率变化为何会带来这些社会影响,其背后的机制具体如何,经济学家们却众说纷纭。一方认为,女性比例变低会导致决策中女性话语权增加;而另一方认为,女性比例变低会使得女性结婚更容易,所以她们会降低自己在教育方面的投资并提供更少的劳动力,此时女性的话语权不会变,但男性会比以前提供更多的劳动。 创新发展研究院学术委员会主席涂勤教授与荷兰瓦赫宁根大学Erwin Bulte、美国芝加哥大学John List合著发表在《Economic Development and Cultural Change》的论文中,创造性地利用我国的“独生子女”政策在不同民族和地区间的实施区别,通过设计现场实验(field experiment)对以上假设进行了检验。 研究结果表明:性别比与女性话语权之间存在很强的正相关性,而且这种话语权的提高会显著表现在家庭经济决策之上。

引言

对性别比的研究主要来自人口学和生物进化学,自从Groves 和Ogburn(1928)后,男女性别比率对社会的影响引起了学者的兴趣,早期的实证工作侧重于将性别比例与婚姻结果和生育率联系起来(Cox,1940; Easterlin,1961)。Chiappori,Fortin 和 Lacroix(2002)指出,如果性别比率上升,女性在人口中的比例偏低,她们在决策过程中的话语权反而会增加。

本文利用了中国性别比例在不同地区间的差异,采用现场实验和个人调查的数据,对“女性的话语权在区域间的差异是否与理论相一致”进行了验证。本文实证结果表明:性别比例和女性话语权之间存在强烈的正相关性,并且这种话语权的提高显著表现在家庭经济决策上。

背景:“消失的女性”与性别比例

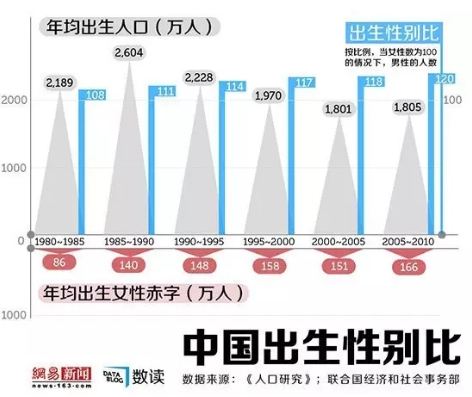

“消失的女性(Missing Woman)”最早由诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚·森提出,是指那些因人为干预因素没能来到世界或因性别偏好较早死亡的女性人口。根据阿玛蒂亚·森的估算,全世界约有1亿多名女孩因为人为性别选择而消失,而中国和印度是其中的重灾区。

近几十年来,中国的性别比例稳步上升,是“消失的女性”人数最多的国家之一。据Klasen和Wink(2002)估计,中国“消失的女性”数量已从1980年代的3460万增加到1990年代的4090万。Qian(2008)也指出,在中国1970-2000年间出生的同龄人中,男性的比例从最初的51%上升到了57%。性别比例失衡会带来很多社会问题,如性犯罪现象增加、婚姻挤压(即由于婚龄男女人口出现较大落差,导致大批一种性别的人找不到配偶的现象)、拜金主义思想等各种社会问题。尤其是婚姻挤压,不仅会导致社会中形成“光棍阶层”,而且也会进一步引发婚配失当,人口拐卖等问题。 “凡是有钱的单身汉,总想娶位太太,这已经成了一条举世公认的真理。”然而没钱的单身汉在一个性别比例偏高的社会中想讨个老婆,却“难如登天”。前些日子刷爆朋友圈的“全国各地嫁妆排行”从某个侧面表明了女性在婚姻市场上正在获得越来越大的话语权。 那么,是否在家庭经济决策上,女性也拥有越来越大的话语权呢?答案似乎不言而喻,但是这一结论依旧有待实证研究的检验。

今天,你上交工资卡了吗——论家庭经济决策中女性话语权的提升

虽然性别比例失衡绝不局限于中国,但有证据表明,中国“独生子女”政策与我国偏高的性别比率有很大的联系。然而,由于在中国独生子女政策的实施力度不同,少数民族比较宽松,故而在少数民族占比高的地区,计划生育政策导致的男女比例失衡程度小。因此,可以基于这种政策实施的差异,通过设计实验,来对女性话语权的提升进行检验。

采用方法:结合调查和自然实验方法。在少数民族比例不同的地区进行随机抽样,并比较这些地区家庭的配偶的议价能力。如果女性稀缺赋予妇女更多的话语权,那么在少数民族比例相对较低的地区,妇女应该有更多的议价能力。

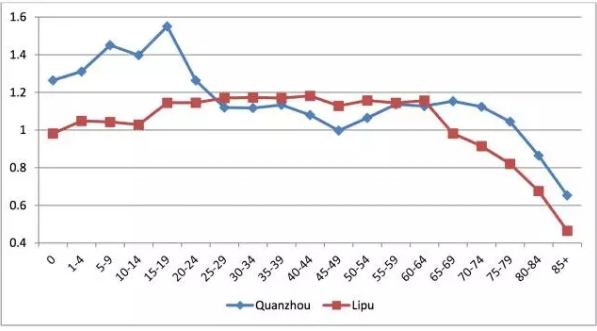

数据来源:收集了荔浦和泉州两个县的16个村庄的数据(荔浦县156对夫妇和泉州县146对夫妇),荔浦少数民族占19.8%,泉州占4.7%。

荔浦和泉州不同年龄组的性别比例

衡量方法

1.微观调查。随机选择了几对夫妻,把双方分开,询问在家庭的事物和财务问题决定权。询问问题一:“一般来说,关于你家里的所有事务,决策权总共为10分,你认为你拥有几分的决策权(你和你的配偶的决定权应该加起来为10分)”。显然,当配偶分别估计的决策权总和越接近10,家庭内部权力分配的达成共识越高。询问问题二:“一般来说,谁控制家中钱的使用?”如果受访者回答妻子负责,我们将该答复记为1,如果答复是丈夫负责,记为0,当受访者回答夫妻双方共同处理财务问题时,记为0.5。分别询问夫妇两人,并对他们的回答取平均值。2.现场实验。首先把夫妻分到不同的房间,分别给每人100人民币,他们不知道配偶也收到了100元人民币,并要求他们将这100元钱在家庭和社会捐赠中进行分配,之后,再将夫妇聚在一起,给他们100元人民币,要求这对夫妇在家庭和社会捐赠中进行分配。如果夫妻双方共同决策接近夫妻其中的一个的决策,那么认为他(或她)在家中更具话语权。

数据与模型

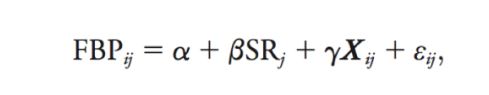

为了进一步分析性别比例和家庭中女性的议价能力之间的关系,估计以下普通最小二乘模型:

其中,FBP衡量家庭中女性议价能力,SR代表根据最近人口普查(2000年第五次全国人口普查)得出的各年龄组的地方性别比例,X是其他控制变量(如丈夫教育年限、教育程度差异),ε是随机扰动项。文中预测,在独生子女政策下成长的“年轻”群体中,女性稀缺性对议价能力的影响更为显著。

第二阶段中,为了使分析更有信服力,解决可能存在的内生性的问题,构建了工具变量模型,将上文提到的少数民族比例(EM)作为性别比率(SR)的一个工具变量。

![]()

结论

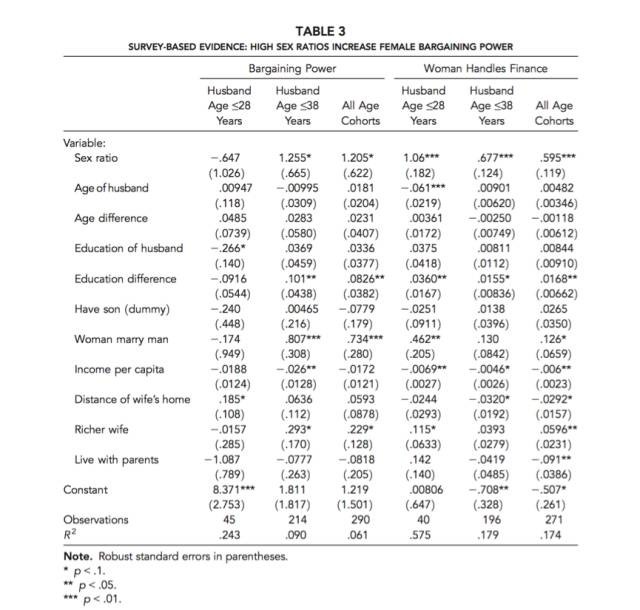

地区性别比例和女性议价能力之间存在正相关性。当她们在“婚姻市场”是稀缺的,女性在家庭中有较强的议价能力,也就是话语权。

下图表明,大多数其他协变量与议价能力的代理变量相关联。例如,如果女性比男性受到更好的教育(education difference),主观议价能力以及处理财务的概率往往增加。同样,如果家庭与新娘的父母而不是新郎的父母一起移动,妻子的议价能力往往会提高,她处理财务的可能性也会增加。因为妻子的父母富有(richer wife),而不是家庭收入增加(income per capita),女性议价能力的代理变量增加。随着与妻子父母距离的增加,女性处理家庭财务的可能性下降。没有证据表明,丈夫的年龄、教育或配偶之间的年龄差异对于家庭内部议价能力的分配有影响。

现场实验数据结果显示,集体选择与妻子的偏好相吻合的可能性更高。

最后,基于学术的严谨性,作者还对可能存在的问题做了解释。如女性议价能力的衡量方法可能不完善,各种混杂的因素可能影响实验数据;实验数据仅来自两个县,可能不是一个普遍的真理,其他重要的因素也可能与性别比率相互作用。

结语

关于女性议价能力有很多有意思的相关研究,Brown (2009) 研究家庭内部女性的谈判地位(bargaing power))是否会影响她在家中的福利水平。作者使用女性嫁妆水平度量女性的谈判地位,发现农业冲击影响女性出嫁时的嫁妆数量,这进一步影响到女性在婚姻家庭中的地位,给女性的福利带来影响。李力行和吴晓瑜(2011)研究孩子性别对女性在家庭中话语权以及对家庭内部资源分配的影响。文章发现,由于重男轻女的社会风俗影响,第一胎是男孩的女性比第一胎是女孩的女性在家中更具话语权。 在真实进步测算指数(GPI)中,将家务劳动纳入测算,因为家务劳动对促进经济的发展有着隐形的作用,而这部分的价值并没有参与到市场当中,直接在家庭内部消化,没有被换算成货币价值,很容易被忽略。

原文信息

Bulte E, Tu Q, List J. Battle of the Sexes: How Sex Ratios Affect Female Bargaining Power[J]. Economic Development and Cultural Change, 2015, 64(1): 143-161.

作者

Erwin Bulte 荷兰瓦赫宁根大学

涂勤 北京师范大学创新发展研究院学术委员会主席

John List 美国芝加哥大学

相关阅读推荐

Brown P H. Dowry and Intra-household Bargaining Evidence from China[J]. Journal of Human Resources,2009,44(1): 25-46.

Li L, Wu X. Gender of Children, Bargaining Power, and Intra-household Resource Allocation in China[J]. Journal of Human Resources,2011,46(2):295-316.