导读

当今,噪声污染已经成为一种“城市病”,仅次于空气污染的第二大城市公害。城市内部居住密度大,人与人之间生产生活时空路径相互交织,范围和规模不断扩大,各种各样的噪声层出不穷。这些噪声污染会显著降低公众对生态环境的获得感、幸福感、安全感,严重影响身心健康。因此,减少此类污染对居民福利有积极意义,“十四五”规划和2035远景目标纲要也明确提出要加强环境噪声污染治理。为此,GPI把噪声污染成本纳入核算体系内,一方面试图量化噪声污染对居民福利的损害,另一方面也希望引起公众对噪声污染的意识,还城市生活以宁静。

一、噪声污染的危害

根据《环境噪声污染防治法》,环境噪声污染是指所产生的环境噪声超出了国家规定的噪声排放标准,并打扰他人生活、工作和学习的现象。随着我国经济发展,工业生产、交通运输、城市建设以及人口密度不断扩张,环境噪声日益严重,对居民及周围环境造成的负面影响也越来越显著。

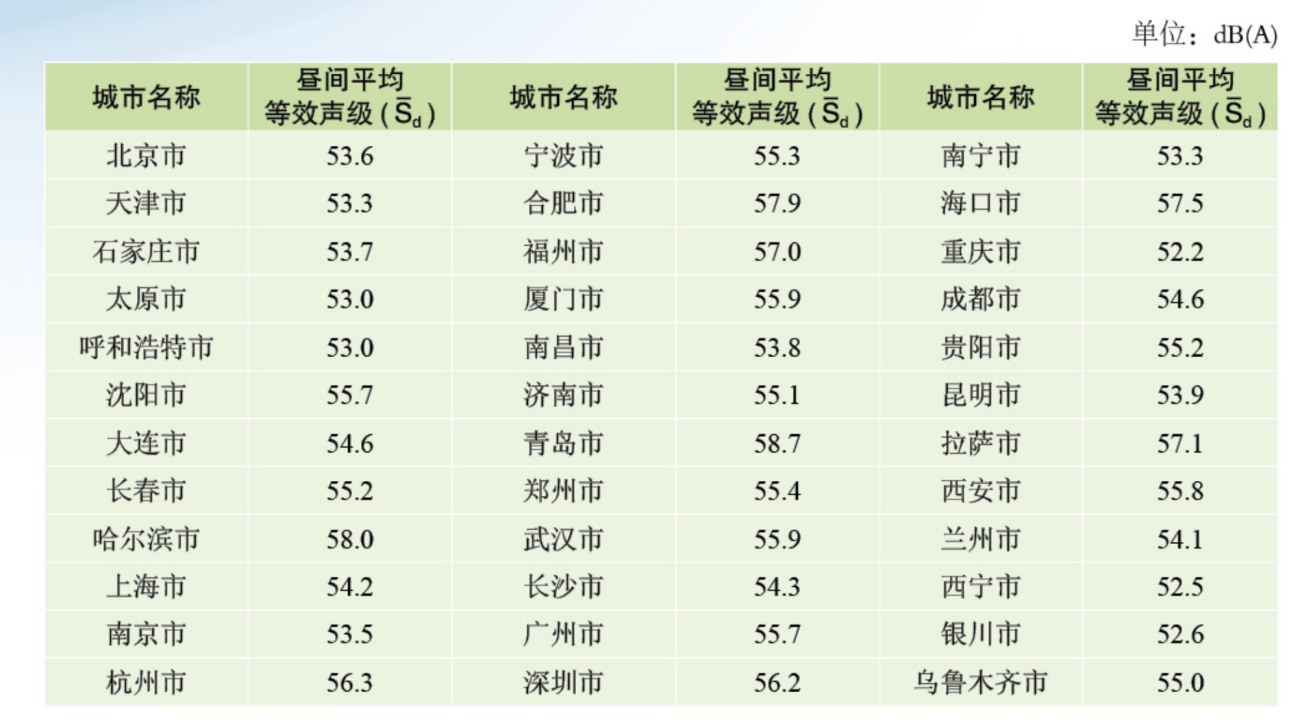

据《2021年中国环境噪声污染防治报告》统计,全国城市昼间区域声环境质量等效声级平均值为54.0分贝。在上报的324个城市中,达到一级标准(小于等于50.0分贝)的城市仅有14个,占总数的4.3%;66.4%的城市达到二级标准(50.1~55.0分贝),而三级及以下(大于55.0分贝)的城市占到近30%。在城市内部功能区中夜间的噪声污染更严重,监测达标率仅为80.1%,远低于昼间的94.6%,尤其是康复疗养区、居住文教区和道路交通干线两侧区域。同时,环境噪声污染投诉占环境投诉总数的41.2%,排在各环境要素的第二位。

表1 直辖市、省会城市和计划单列市区域声环境质量昼间平均等效声级

如此广泛严重的噪声污染已经对居民的生产和生活造成巨大影响。除了扰民、影响休息之外,世卫组织发布的研究报告《噪声污染导致的疾病负担》指出,噪声污染不仅会导致焦虑、压抑等负面情绪,危害心理健康,还会增加诱发心脏病、心血管疾病、学习障碍以及听觉感官伤害,长期暴露在这样的环境中,会间接缩短寿命。根据报告,噪声污染每年给欧洲造成的寿命损失为160万个健康生命年,占空气污染造成损失的30%,排在所有污染的第二位。就经济方面的损失来看,据世界产业工人联合会(IWW)对欧洲17个国家的估算,噪声污染造成的总损失占总GDP的0.65%(Forkenbrock, 2001),数额相当惊人。

噪声污染虽然属于四大污染公害,但获得的关注却远远不够。一方面,相较于水污染、空气污染和固体废弃物污染,噪声污染具有即时性,并且没有表现出明显的污染形态,因此经常被忽视;其次,噪音污染取证困难,提升了维权的难度;第三,噪音污染往往在特定区域呈点状分布,这决定了其很难如其他污染一样,引发社会层面的重视与维权行动(唐兆民,2017)。此外,公众对噪声污染的判定和危害并不具备较高的认识,这是噪声污染治理的先天不足之一。

二、噪声污染成本的测算

国内外对噪声污染成本的核算方法主要有防护费用法、损害费用法和意愿调查评估调查法(Contingent Valuation Method, CVM)(陈婷、陆雍森,2004)。

损害费用法指对噪声污染造成的所有损失进行核算,包括人体健康损失、地产贬值损失、工作效率下降损失、机动车辆贬值损失、舒适性资源减少的损失以及环境与社会损失。这一方法的主要问题是部分损失的核算方法还不完善,且容易出现重复计算的问题。例如,目前对舒适性资源减少的损失尚未有成熟的估算,且部分损失已反映在房地产贬值损失中。此外,损害费用法也无法对噪声污染成本进行全面的衡量。

意愿调查评估法通过询问人们对于噪声污染改善的支付意愿(Willingness to Pay, WTP)或受到噪声污染损害后的受偿意愿(Willingness to Accept, WTA)来评估噪声污染的成本。CVM是生态与环境经济学中最重要和应用最广泛的评估公共物品价值的方法(徐中明等,2003)。然而,这种方法需要进行广泛的抽样调查,过程繁琐且成本高;此外,这种模拟市场得到的意愿倾向与实际支付之间也存在较大的偏差(Feitelson, 1989)。

防护费用法将为减少或消除噪声影响而支出的费用当作成本。该法相对简单、客观,使用真实发生的支出来计算噪声污染成本。然而,实际中用于防治噪声的公共和私人支出往往很难获得;此外,防护费用法在这三种方法中最为保守,因为从成本的角度来看,只有当防护费用低于损害费用时,防护措施才在经济意义上具有可行性(陈婷、陆雍森,2004)。

三、GPI中的噪声污染成本测算及成果

在GPI核算时,不同学者由于数据限制往往采用不同的方法。塔尔伯特和韦斯多夫(Talberth & Weisdorf, 2017)在核算噪声污染成本时仅考虑了交通运输噪声带来的成本,并基于损害费用法,利用车辆行驶里程乘以单位公里边际损害成本来计算最终数值。许多学者(Kubiszewski et al., 2015; Costanza et al., 2004; Berik & Gaddis, 2011)基于1972年世界卫生组织对噪声污染损害的估算成果,对近年来的噪声污染成本进行推算。此外,戴高德和余一航(Delang & Yu, 2015)则利用治理噪声污染的公共支出来替代噪声污染成本。

我们参考塔尔伯特和韦斯多夫(Talberth & Weisdorf, 2017)的做法,使用交通运输噪声污染成本来对整体噪声污染成本做一个保守估计。这样做具有合理性。噪声包括工业生产噪声、建筑施工噪声、交通运输噪声和社会生活噪声四种类型,其中又属交通噪声污染最为严重和普遍。此外,对噪声污染的监测数据也最为完善。2020年全国城市昼间道路交通噪声等效声级平均值为66.6分贝,远高于城市平均值(54.0分贝),且随着机动车数量增多、车流量增大,噪声污染成本很可能会进一步增加。

在具体核算方法的选择上,本文参考佟琼等(2014)提出的降噪达标法(也属于防护费用法),即:

其中,C表示为噪声成本;L表示实有道路长度;DB表示为道路交通噪声监测分贝数;DB*表示为标准分贝数;c为单位公里降噪单位分贝的成本。道路交通标准分贝数和单位公里降噪单位分贝成本同样参考佟琼等(2014)的设置,分别选定为62.5分贝和3990元(使用 CPI 价格指数调整到 2016 年价格;主要为安装低噪声路面、声屏障、高架桥吸声处理设备以及道路两侧绿化带的平均费用)。同时,报告也没有区分公共交通车辆和私人交通车辆,并假设所有车辆产生的噪声等级是一样的。

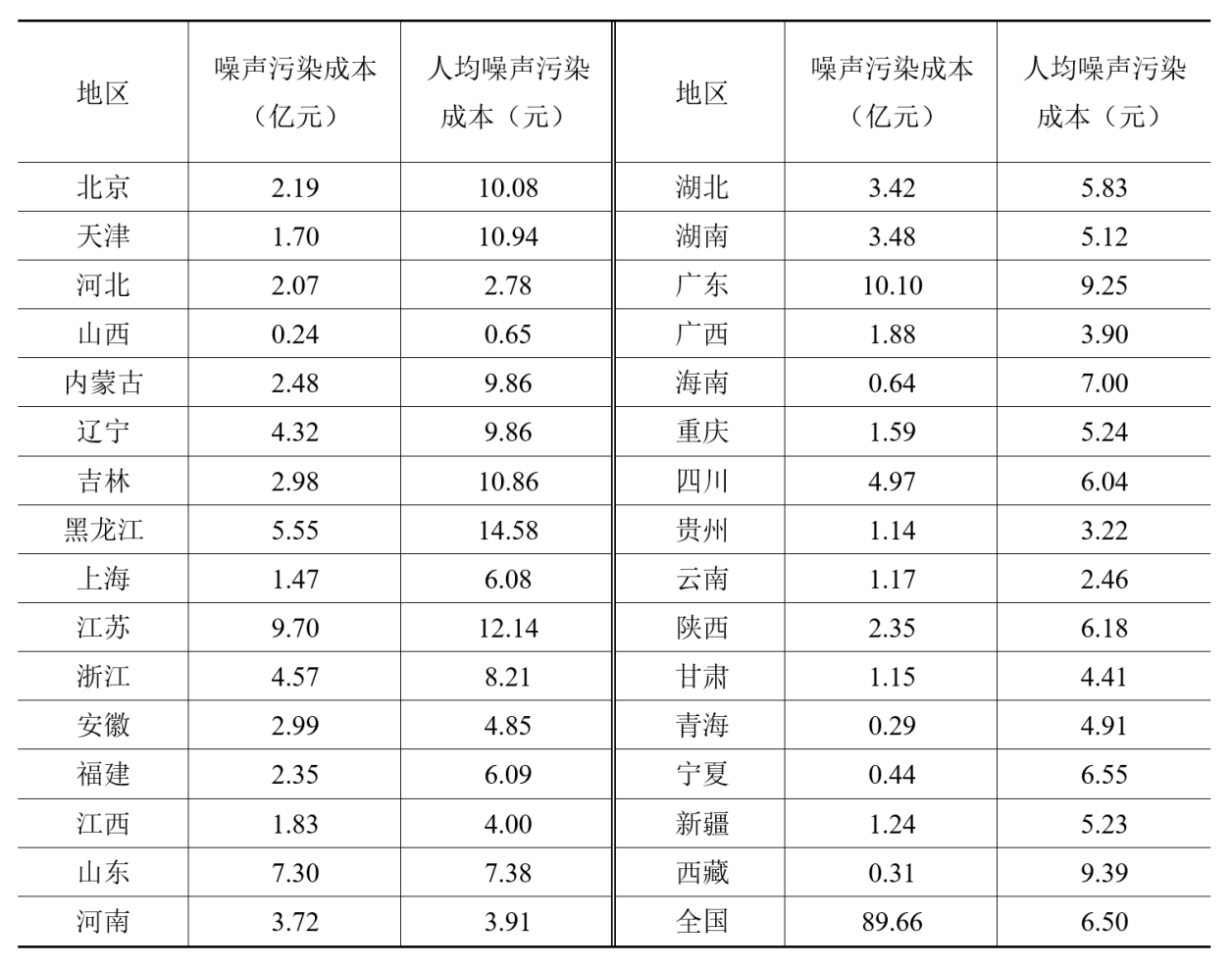

最终得到的结果如表2所示。2016年全国噪声污染成本和人均噪声污染成本分别为89.66亿元和6.50元。从各地区来看,黑龙江省的人均噪声污染成本最高,达到14.58元,噪声污染总成本为5.55亿元;江苏省、天津市、吉林省、北京市的人均噪声污染成本位列其后,分别为12.14元、10.94元、10.86元和10.08元。总体而言,城市化程度较高的地区,其人均噪声污染成本也较高。相比之下,山西、云南和河北等地的人均噪声污染成本则较低。

表2 2016年全国及各地区噪声污染成本和人均噪声污染成本

图1 2016年全国及各地区人均噪声污染成本

四、结语

对噪声污染的防治,要注重前瞻性与综合应对,在规划、建设上就将防治噪声纳入其中,如建立健全城市道路交通规划布局体系,完善居民生产生活降噪措施;此外,还要提高对噪声公害意识的认知力度,强化公众参与,充分调动社会和执法部门的力量,建立综合治理机制。对噪声污染成本进行估算,不仅能对经济发展、城市化建设带来的居民福利进行修正,还可以为上述噪声防治政策提供决策依据,为构建良好生态环境助力,因此具有重要意义。

文 | 滕超

参考文献

[1] Berik G and Gaddis E. The Utah Genuine Progress Indicator (GPI), 1990 to 2007: A Report to the People of Utah. 2011. Available at: www.utahpop.org/gpi.html.

[2] Costanza R, Erickson J, Fligger K, et al. Estimates of the Genuine Progress Indicator (GPI) for Vermont, Chittenden County and Burlington, from 1950 to 2000[J]. Ecological Economics, 2004, 51(1/2): 139-155.

[3] Delang C O, Yu Y H. Measuring Welfare Beyond Economics: The Genuine Progress of Hong Kong and Singapore[M]. Routledge, 2015.

[4] Feitelson E. A property rights approach to transportation noise: the Israeli case in perspective[J]. Transportation Research, 1989, 23: 349-358.

[5] Forkenbrock D J. Comparison of external costs of rail and truck freight transportation[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2001, 35(4): 321-337.

[6] Kubiszewski I, Costanza R, Gorko N E, et al. Estimates of the Genuine Progress Indicator (GPI) for Oregon from 1960–2010 and recommendations for a comprehensive shareholder's report[J]. Ecological Economics, 2015, 119: 1-7.

[7] Talberth J, Weisdorf M. Genuine progress indicator 2.0: pilot accounts for the US, Maryland, and City of Baltimore 2012–2014[J]. Ecological Economics, 2017, 142: 1-11.

[8] 陈婷, 陆雍森. 交通噪声污染经济损失估算方法比较研究[J]. 交通环保, 2004, 25(005): 15-17, 28.

[9] 唐兆民. 噪声污染的现状、危害及其治理[J]. 生态经济, 2017, 33(01): 6-9.

[10] 佟琼, 王稼琼, 王静. 北京市道路交通外部成本衡量及内部化研究[J]. 管理世界, 2014(03): 1-9+40.

[11] 徐中民, 张志强, 程国栋. 生态经济学理论方法与应用[M]. 郑州: 黄河水利出版社, 2003: 145-195.