随着我国人口数量的快速增长,经济的蓬勃发展,城市化的迅速推进以及生活水平的大幅提高,大量的固体废弃物随之产生(Zhu等,2009)。世界银行(2005)指出,没有一个国家经历过像中国这样快的固体废弃物增加速度。然而,由于缺乏组织,财政投入不足以及固体废弃物治理的复杂性和系统性(Burntley,2007),其中相当一部分没有得到合理处置。固体废弃物来源广泛、成分复杂、难以降解,甚至还具有腐蚀性、毒性和放射性等危险性质,目前已经成为我国环境污染的重要来源,并与大气、水、土壤污染防治密切相关。因此,GPI 2.0将固体废弃物的污染成本纳入指标体系之中,以对经济发展导致的环境成本进行更充分的核算。

一、固体废弃物的污染损害

根据《固体废物污染环境防治法》,固体废物是在“生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值,或者虽未丧失利用价值但被抛弃,或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质,以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质”。

随着我国经济活动的规模越来越庞大,固体废弃物的产生量也逐年增加。根据生态环境部发布的《2019全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2020年全国196个大、中型城市一般工业固体废弃物产生量为13.8亿吨,工业危险固体废弃物产生量为4498.9万吨,医疗废物产生量为83.4万吨,城市生活垃圾产生量为23560.2万吨。同时,赵丽娜等(2013)的研究指出,截至2012年中国工业固体废弃物堆存量达100亿吨,同时仍以每年10亿吨的速度继续增加。

固体废弃物造成的污染具有隐蔽性、滞后性和持续性的特点,会对生态环境带来巨大危害(赵丽娜等,2013)。

1、侵占土地,污染土壤环境。首先,固体废弃物的堆积会占用大量土地,影响农业的正常生产、城市环境卫生,大面积破坏地表植被。以一般工业固体废弃物为例,2019年全国196个大、中型城市产生的总量中分别有3.6亿吨(占比23.6%)和3.1亿吨(占比20.4%)以各种各样的形式被贮存和处置,如工程库贮存、土地掩埋和深井灌注。这些方法会占用大量的土地资源。其次,固体废弃物,尤其是未经合理处理的废弃物中存在的有毒有害成分会因长时间堆放渗入土壤,导致土壤盐碱化、酸化、毒化,破坏土壤中的微生物生态平衡,严重污染土壤环境。

2、污染大气环境。固体废弃物焚烧时会产生颗粒物、酸性气体、未燃尽的废物、重金属与微量有机化合物等,这些物质是大气污染的主要来源之一。堆积的固体废弃物同样也会释放出有害气体,如石油化工厂堆存的露天油渣会生成一定数量的多环芳烃并挥发进入大气中(侯芳,2015)。此外,固体废物中的粉尘、细小颗粒被风吹起会形成扬尘,增加大气中的粉尘含量,造成粉尘污染。

3、污染水环境。固体废弃物在河道、河滩及周边随意堆放会导致河道阻塞,侵蚀农田,危害水利工程。其次,堆积的固体废弃物经过雨水冲刷或降解所产生的滤液会进入地表水和地下水,导致水源污染、不适宜饮用,影响人体健康。

二、固体废弃物污染成本的测算方法

在现有文献中,固体废弃物的污染成本通常用其治理成本来代替,而治理成本大致可以通过三种方法来估算:单位成本法、基准设定法(Benchmark Technique)以及成本建模法(Cost Modelling)(Parthan等,2012)。

单位成本法首先对固体废弃物治理的每一个环节(收集、运输、处理及处置)进行成本核算,包括人工成本、物料成本和维护成本等,然后求出单位成本并将其与固体废弃物总量相乘,最终即可得到总成本。单位成本法简单、易于理解,不依赖于任何假设(Christensen & Dysert,2003),因此最为常见。然而,这种方法在应用时十分繁琐,不仅对各环节的成本数据要求较高,而且需要对不同类型废弃物的治理成本进行单独计算。

基准设定法就是依据其他机构计算并设定的单位成本,对要估算的固体废弃物污染成本进行核算。计算基准成本时,应确保固体废弃物治理的基准案例具有良好的代表性,同时应该纳入所有成本。这种方法简化了计算,但实际操作中的治理措施与基准案例相比总会有所出入,因此无法避免会丧失一定的准确性。

成本建模法主要有两种,其一为生产和成本函数法(Production and Cost Function)。生产和成本函数把固体废弃物的处理量和处理成本表示为各种输入变量,如运输车数量、员工数量、废物收集频率的函数。该法可以对投入变化导致的处理量和处理成本变动做出预测,也能够利用函数求解最优投入规模。其二为系统模型法(System Model),这种方法利用线性规划或其他最优化技术来最小化成本。例如布朗等(Brown等,2006)提出的地方当局废物回收处理和处置模型(Local Authority Waste Recycling Recovery and Disposal Model),可以用于估算废物治理的最低成本以及所需的材料和设备。成本建模法的不足之处在于难以获得准确的成本函数形式,也很难将其推广到其他地区。

三、GPI中的固体废弃物污染成本测算

在GPI的实践中,也往往使用治理成本来替代污染成本,采用的方法也较简单。在对美国马里兰州和巴尔的摩市的固体废弃物污染成本进行测算时,塔尔伯特和韦斯多夫(Talberth & Weisdorf,2017)参考了金纳曼(Kinnaman,2009)求出的固体废弃物排放单位外部成本,并将其与固体废弃物总量相乘进而得到总污染成本。作者同时指出,这一单位外部成本仅指的是处理固体废弃物的公共财政支出,因此会低估真正的污染成本。Long & Ji(2019)采用的方法相同,不过其考虑的是工业固体废弃物和城市生活垃圾的污染成本,并将工业固体废弃物的单位治理成本分为单位贮存成本和单位处置成本。

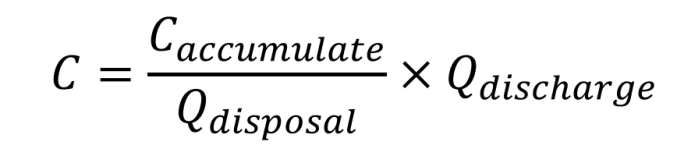

本文将工业固体废弃物的治理费用保守替代为固体废弃物污染成本。但相较于上述文献中统一的单位治理成本设定,本文使用了更为详细的数据,具体计算公式如下:

其中,C为固体废弃物治理成本;Caccumulate为2009-2016年工业固体废弃物治理投资折旧后的累积额度,计算中将每年的工业固体废弃物治理投资按设备8年使用年限进行折旧处理,并在折旧时把各年投资额按居民消费价格指数(2016年为基期)转换成当年值;Qdisposal为2016年工业固体废弃物处理量;Qdischarge为2016年工业废弃物产生量。

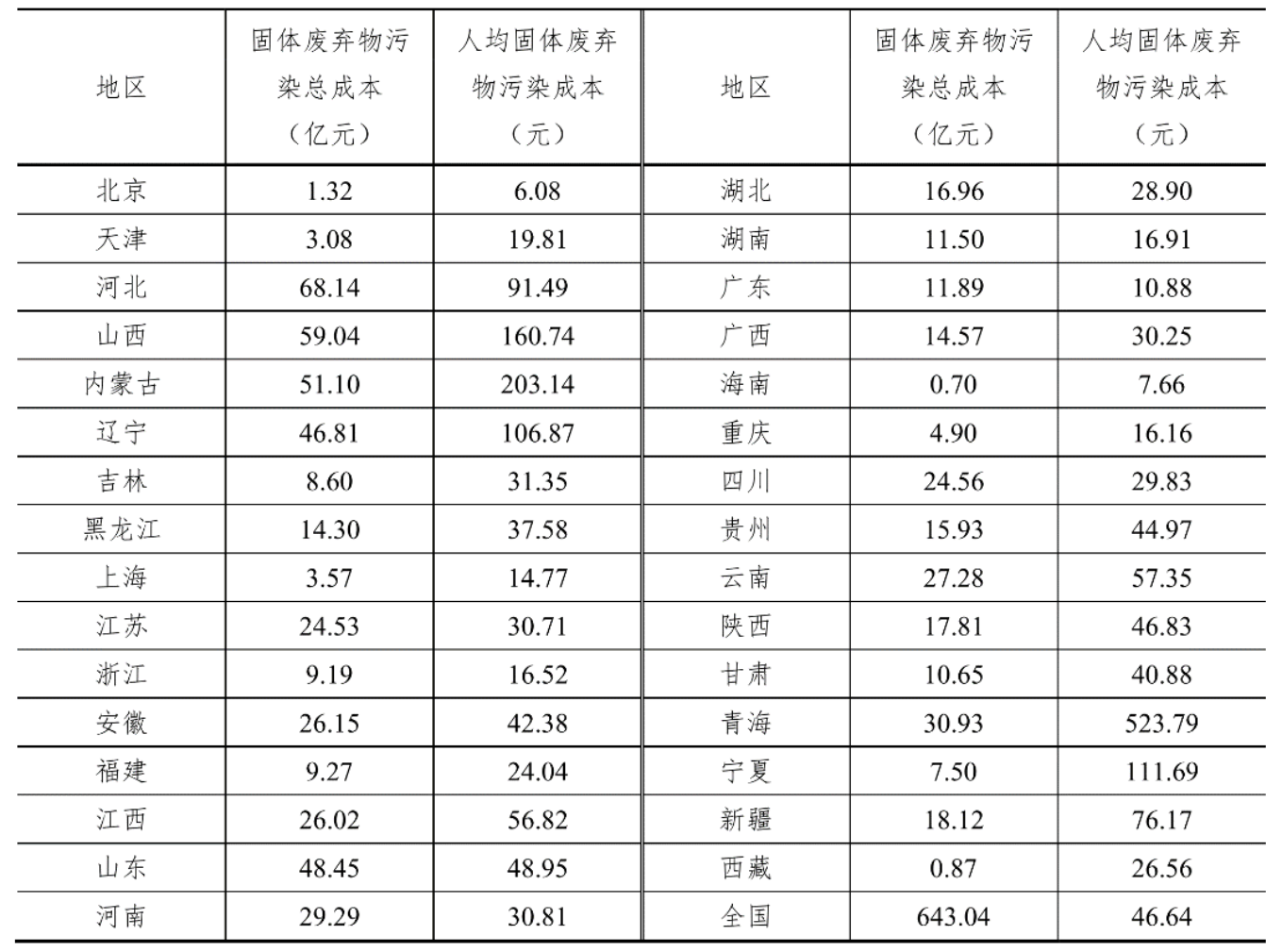

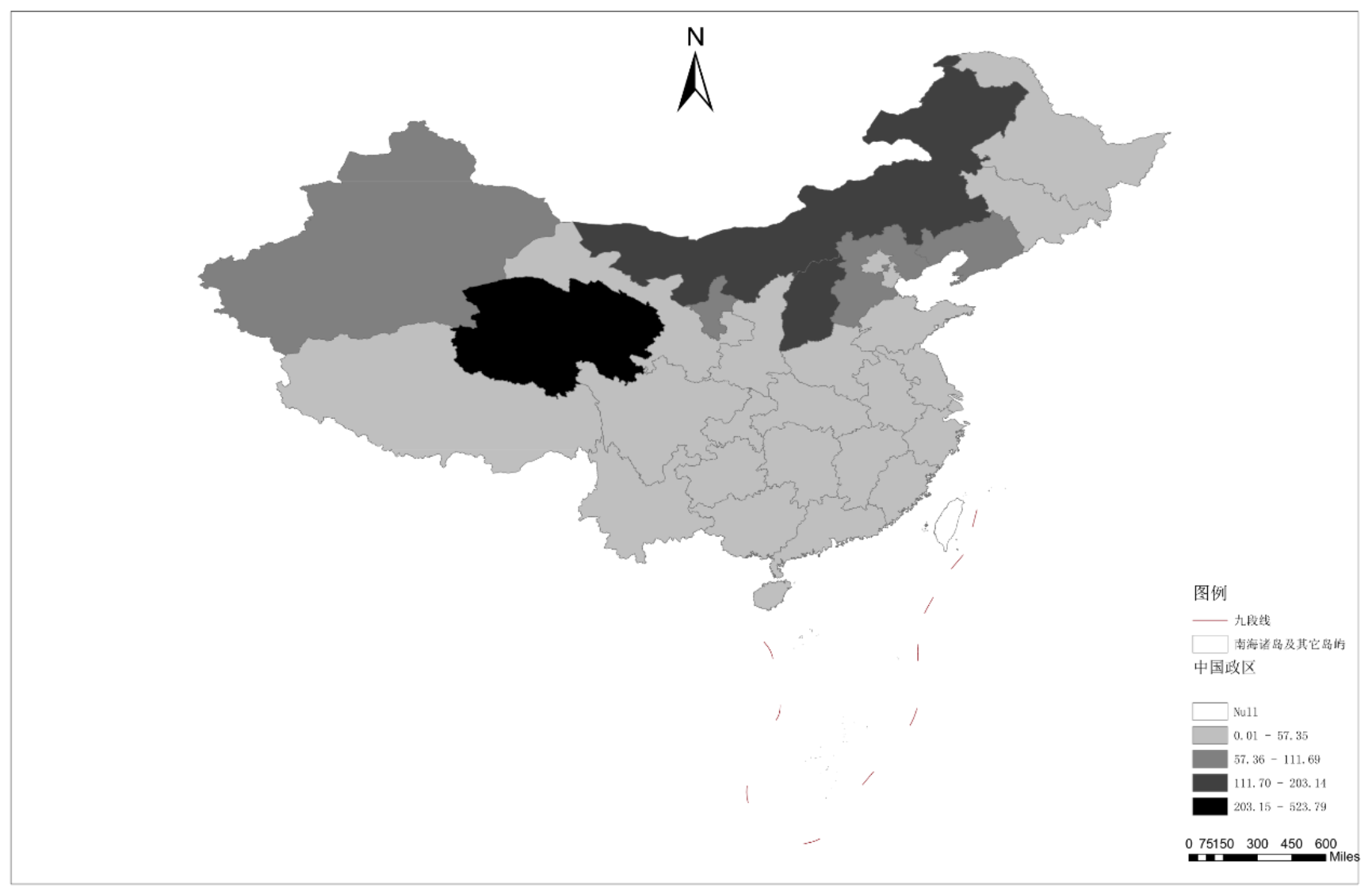

结果显示,2016年全国固体废弃物污染成本为643.04亿元,人均固体废弃物污染成本为46.64元。从地区层面来看,各省份由于资源赋存、经济结构和发展阶段的差异,面临的固废问题也不同。资源型省份的产业发展显著依赖于矿产资源,而这些资源的开发利用会产生大量的尾矿、煤矸石、冶炼废渣、粉煤灰等大宗工业固体废弃物,导致严重的环境污染。具体而言,2016年青海省的人均固体废弃物污染成本最高,为523.79元,内蒙古、山西和宁夏位居其后,分别为203.14元、160.74元和111.69元。这些地区都蕴藏着丰富的矿产资源。而非资源驱动地区的人均固体废弃物污染成本则较低,如北京、海南、上海、浙江等,其值都在20元以下。

表1 2016年全国及各地区固体废弃物污染成本

图1 2016年各地区人均固体废弃物污染成本

四、结语

本文利用成本替代法对固体废弃物污染成本所作的测算仅仅是一个保守估计,全面的污染成本测算不仅需要更完善的数据,还应考虑到对居民身体健康和生态环境的影响。为了避免固体废弃物污染日趋严峻,我们需要积极应对固体废弃物治理,坚持减量化、资源化和无害化三个原则。一方面从源头上减量,严格控制固体废物的产生和堆存;另一方面要资源化,利用现代化科学技术对固体废物进行有效处理和利用(阎青,2021)。正如《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》指出,“大宗固体废弃物量大面广、环境影响突出、利用前景广阔,是资源综合利用的核心领域。推进大宗固废综合利用对提高资源利用效率、改善环境质量、促进经济社会发展全面绿色转型具有重要意义”。

参考文献

[1] Brown, K., Conchie, S., Mchenry, P., et al. (2006). The LAWRRD (Local Authority Waste Recycling Recovery and Disposal) Model: a decision support tool designed to assist in waste management policy development. Waste 2006 Sustainable Waste and Resource Management Conference Proceedings.

[2] Burnley, S. J. (2007). A review of municipal solid waste composition in the United Kingdom. Waste Management, 27(10), 1274-1285.

[3] Hoornweg, D., Lam, P., & Chaudhry, M. (2008). Waste management in China: Issues and recommendations (No. 33210, pp. 1-163). The World Bank.

[4] Kinnaman, T. C. (2009). The economics of municipal solid waste management. Waste Management, 2615.

[5] Long, X., Ji, X. (2019). Economic growth quality, environmental sustainability, and social welfare in China-provincial assessment based on genuine progress indicator (GPI). Ecological economics, 159, 157-176.

[6] Parthan, S. R., Milke, M. W., Wilson, D. C., & Cocks, J. H. (2012). Cost estimation for solid waste management in industrializing regions - Precedents, problems and prospects. Waste Management, 32(3), 584-594.

[7] Talberth, J., & Weisdorf, M. (2017). Genuine progress indicator 2.0: Pilot accounts for the US, Maryland, and City of Baltimore 2012-2014. Ecological Economics, 142, 1-11.

[8] Zhu, M., et al. (2009). Municipal solid waste management in Pudong new area, China. Waste Management, 29(3), 1227-1233.

[9] 侯芳. (2015). 工业固体废物现状及环境保护防治措施的研究. 绿色科技, (01), 192-193.

[10] 阎青. (2021). 固体废物污染类型及综合利用技术. 低碳世界, 11(03), 52-53.

[11] 赵丽娜, 姚芝茂, 武雪芳, 任春, 徐成. (2013). 我国工业固体废物的产生特征及控制对策. 环境工程, 31(S1), 464-469.