导读

能源是支撑人类社会生存和发展的基石,每一次能源的改进和替代都极大地推动了生产力的高速发展和人类生活的极大改善。十八世纪以后,煤炭、石油、电力的利用,成为人类第一次和第二次工业革命爆发的强大推动力,将人类从内陆文明推向海洋文明、从农耕文明推向工业文明,能源也因此成为促进人类进步发展的重要因素。然而,长期以来对于不可再生能源的过度使用在全世界范围内造成的能源危机和环境污染问题,已经让人类认识到社会发展无法摆脱自然的束缚,一方面削弱了可持续发展的基础,另一方面提前消耗了后代有限的资源。GPI 2.0把不可再生能源的范围限定于化石燃料(煤、石油、天然气),将其作为人类活动的成本进行测算,从而为绿色经济和可持续发展提供了有价值的参考。

一、为什么要核算不可再生能源的消耗?

首先,在进行GPI理论依据研究时,劳恩(Lawn)认为费雪(Fisher)的收入和资本理论是对GPI测算依据的最好诠释。理论的主要内涵之一就是它认为维持人造资本存量是需要花费成本的,而这种成本就是自然资源(Lawn,2003)。自然资源为人造资本的产生和维护提供了原始资料、积累沉淀和生命支持等服务。不可再生能源是自然资源中举足轻重的一部分,它是大自然亿万年的产物,也正因如此,使它拥有了短期内不可再生,储量固定等特征。随着这种能源在生产过程中的消费量不断增加,能源危机和环境污染问题也日趋严重。1972年,以梅多斯等为代表的罗马俱乐部出版了《增长的极限》,引起了西方世界的震动。在他们构建的世界模型中,自然资源的消耗以及环境的污染以指数函数增长,按照这样的速度,人类将很快耗尽地球上的资源储量,并将由于环境污染导致整个世界的崩溃,这一具有悲观色彩的结论引起了人们对社会发展的可持续性等诸多问题的质疑和讨论。时至今日,不可再生能源的损耗是人类社会发展的成本已经成为共识。

其次,在世界处于百年未有之大变局的形势下,各国对于自身的经济增长,和经济赶超战略愈发重视。随着现代经济增长理论的发展,经济学家越来越关注资源约束对于经济增长的影响。拉舍(Rasche)和塔特姆(Tatom)首次将能源要素引入柯布道格拉斯函数,试图寻求能源和经济增长之间的基本规律,其结论是在长期的平衡增长路径上,由于能源的大量消耗和不可再生,代表性家庭的消费最终将减少,经济不能维持持续增长;斯库(Schou)以卢卡斯的人力资本模型为基础,通过设定包括消费性生产部门、不可再生能源使用部门和人力资本部门的三部门模型,分析了环境污染、不可再生能源消耗与经济增长的关系,其主要结论是:在生产过程中,如果不可再生能源对产出的影响越大,由于不可再生能源的数量有限,人们会更加节约不可再生资源的使用量,导致经济增长率下降(曹玉书&尤卓雅,2010)。由此可见,不可再生能源的消耗对经济增长影响巨大,直接关乎人类的福利。

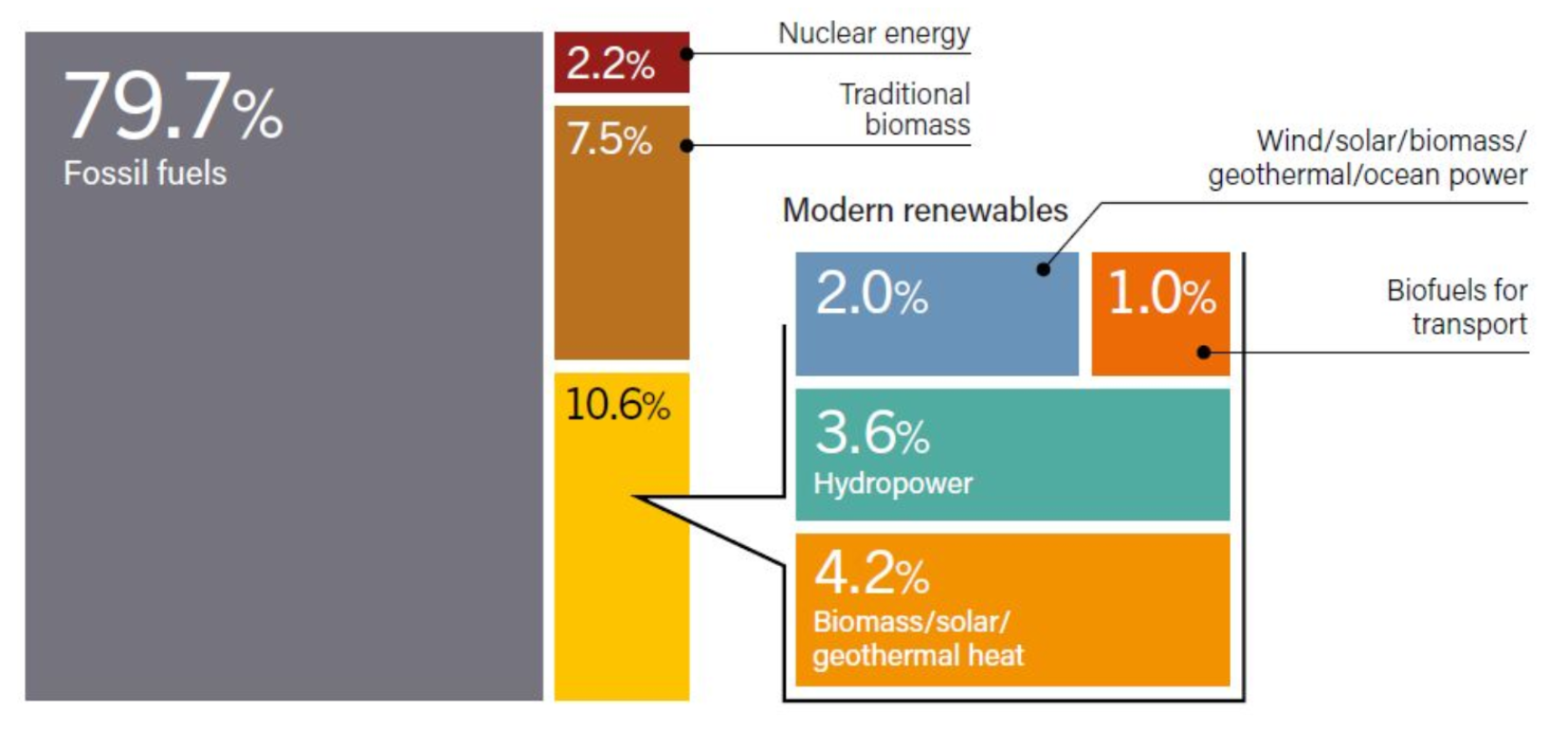

再次,虽然近年来可再生能源技术在快速发展,然而不可再生能源,尤其是石油、天然气等化石燃料,仍然是人类生产生活的首要动力源。REN21发布的《2019全球可再生能源现状报告》显示截至2017年底化石燃料在全球能源消费中仍旧占比接近80%(见图1),从2008-2018年全球电力装机情况来看,不可再生能源占比仍旧居高不下(见图2)。

图1:2018全球能源消费占比

图2:2008-2018电力装机情况

中国是世界能源消费最多的国家,2015年中国一次能源消费结构中,煤炭、石油、天然气分别占比63.7%、18.6%、5.9%,不可再生能源总占比遥遥领先(周庆凡,2016)(见图3)。

图3:中国一次能源消费量变化及2015年能源消费结构

同时,在以往的GPI测算中,不可再生能源损耗的评估成本是指数中最大的扣除项之一。例如不可再生能源消耗的估计成本总计为1994年美国消费支出价值的27%,瑞典的相同占比为33%,英国为28%(Hamilton,1999)。非可再生能源损耗占比如此之大,在衡量经济福利时确实不可忽略。

最后,因为不可再生能源存在短期内不可再生的特点,研究可持续性问题不得不考虑其代际公平性。从经济学角度看,当代人对不可再生资源过度使用的行为对后代人具有负外部性,因此,这种行为在给当代人带来效用增加的同时,必然会损害后代人的利益。不可再生能源在本代人和后代人之间的生产、分配和消费问题,已经成为代际公平遭遇到的最大的现实难题之一。尽管部分化石燃料可以用可再生能源代替,并且近年来可再生能源的成本快速下降,能源型产品的回收技术快速进步,但就目前来看很难想象一个完全基于可再生能源的经济体能够像我们目前以化石燃料为基础的社会那样以如此低的成本大量使用能源(Hamilton,1999)。本着对人类未来负责任的态度和为我们的后代保存足够资源财富的想法,将不可再生能源的消耗纳入核算也是势在必行。

综上所述,无论是出于对人造资本存量维持或经济增长的考虑,还是出于对不可再生能源本身庞大的消费量和代际公平的考虑,在GPI的框架中纳入对于不可再生资源消耗替代成本的测算都是十分必要的。

二、如何核算不可再生能源的消耗?

目前研究中,主要从消费驱动和生产驱动两个角度来估算不可再生能源的成本。消费驱动的方法指替代成本法,生产驱动的方法指资源租金法。

替代成本法是指利用等效的可再生能源替代不可再生能源产生的成本,例如用生物燃料取代运输中的化石燃料,以及用太阳能和风能取代化石燃料生产的电力成本等。对于替代成本法的使用可以追溯到最初美国可持续经济福利指数(ISEW)的测算(GPI的前身),科布(Cobb)在修订的ISEW测算中使用了替代成本法,其中在不可再生能源的开采中每桶石油的价值是以替代成本计算的,该成本在1950年至1990年间每年以3%的比率增加,并且将1988年的成本锚定在75美元左右(Neumayer,2000)。替代成本法具有明确、客观和可衡量的优点,但是在使用过程中也遭到了批评。批评主要来源于两个方面:首先,有学者认为替代成本法的基本假设是将所有的不可再生能源全部用可再生能源进行代替,但是目前全世界的不可再生能源存量仍旧可供人类使用一段时间,且不可再生能源的使用成本仍旧低于可再生能源,在这种情况下选用成本更高的可再生能源进行替代并不合理,也会造成明显的成本高估(Hamilton,1999);其次,替代成本以3%的比率逐年增加也备受争议,有学者认为随着不可再生能源储量下降,开采难度会进一步上升,那么成本增加比例的极限应该是6%,另有学者认为,近年来可再生能源的成本不断下降,且能源回收技术不断上升,如果仔细观察能源价格的变化,甚至能观察到不可再生能源价格不升反降的趋势,所以他们认为这个变化比率应该为零甚至应该下降(Neumayer,2000)。劳恩(Lawn)对这两方面争议均做出了回应,他认为建立ISEW和GPI的初衷就是为了追求可持续发展的经济福利,尽管目前人类还有不可再生能源可用,但它终将耗竭,提前考虑用不可再生能源替代并无不妥;另外他认为不可再生能源的市场价格不升反降确实与目前可再生能源这个替代品的成本降低和消费量上升息息相关,但是市场通过价格反应稀缺性的特点只适用于当下很小的时间范围,一旦将未来甚至子孙后代的情况均需考虑进来时,就会发生市场失灵,造成这种市场无法准确反应能源稀缺性的状况,因此他认为成本上升是合理的趋势,只不过具体上升的比率有待学界进一步研究(Lawn,2005)。

资源租金法是根据一个地区当年所产生的不可再生能源的产量乘以生产价格来计算成本。在具体计算时又分为两种情况,直接扣除总的资源租金或者根据赛睿飞(Serafy,1989)提供的方法计算用户成本进行扣除。在最初的ISEW核算中扣除了全部的资源租金作为不可再生能源的成本(Daly & Cobb,1989),然而有学者指出,并不是所有的资源租金都能算作成本,因为其中一部分能源转化为人造资本且可以产生可持续的福利,因此需要被扣除的不可再生能源成本应该是资源租金中的一部分,其未来的全部贴现值才应该被作为成本扣除,因此从这个角度上讲,赛睿飞(Serafy)的资源租金法才是更加稳健的测算方法,它计算的用户成本才是真正需要被扣除的不可再生能源损耗成本。另外,劳恩指出赛睿非的资源租金法被称为资源租金法是不够确切的,因为其基本假设与替代成本法有异曲同工之妙,计算出的用户成本的部分实际上是资源资产重置的真实成本。

替代成本法需要获得可再生能源的价格,而资源租金法需要获得不可再生能源产量和其生产成本,具体在测算过程中需要根据数据的可得性来选取合适的方法。另外,美国犹他州在进行州际(省际)的GPI测算中认为GPI的测算始于个人消费,因此由消费驱动的替代成本法更加契合现在的GPI测算体系(Bagstad,2014)。

三、GPI框架下中国不可再生能源消耗的替代成本核算

《中国真实进步指标测算报告(2018)》根据数据的可得性选择了替代成本法对不可再生能源消耗的替代成本进行计算,即用可再生能源提供所消耗的不可再生能源产生同等电力的成本。具体计算公式为:

![]()

其中C表示不可再生能源消耗成本;Ccoal、Cpetroleum和Cnatural_gas分别表示不可再生能源中煤炭、石油和天然气的消费量,β1、β2和β3分别为对应的各能源消费量进行标准煤转换的系数,其中原煤折标准煤系数为0.7143千克标准煤/千克,石油折标准煤系数为1.4286千克标准煤/千克,天然气折标准煤系数为1.1~1.33千克标准煤/立方米,此处取均值为1.215;e表示一吨煤产生的电能,即8130千瓦时,而表示每千瓦时水电的成本,每千瓦时水力发电的运行成本价区间为4~9分/千瓦时,在此取中间值6.5分/千瓦时。

测算结果如表1所示,全国不可再生能源消耗成本为21780.32亿元,人均不可再生能源消耗成本为1579.81元。从各地区人均不可再生能源消耗成本来看,内蒙古自治区和宁夏回族自治区人均不可再生能源消耗成本超过5000元,明显高于其他地区,位居前两位,其不可再生能源消耗总成本分别为1480.93亿元和358.15亿元;山西省和新疆维吾尔自治区人均不可再生能源消耗成本居3~4位,分别为3946.96元、3871.54元,不可再生能源消耗总成本分别为1449.72亿元、921.04亿元;辽宁省、陕西省、天津市、青海省、上海市、山东省的人均不可再生能源消耗成本位居5~10位,分别为2300.00元、2289.30元、2198.46元、2141.41元、2066.68元和1958.07元,其不可再生能源消耗总成本分别为1007.40亿元、870.62亿元、341.75亿元、126.45亿元、499.62亿元和1937.90亿元。图4和图5分别表示不可再生能源消耗总成本和人均不可再生能源消耗成本的地区分布情况,颜色越深代表成本越高。

表1 全国各地区不可再生能源损耗成本测算结果

图4:2016年全国不可再生能源消耗总成本

图5:2016年全国人均不可再生能源消耗成本

参考文献:

[1] 周庆凡.2015年中国能源生产与消费现状[J].石油与天然气地质,2016,37(04):454.

[2] 曹玉书,尤卓雅.资源约束、能源替代与可持续发展——基于经济增长理论的国外研究综述[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2010,40(04):5-13.

[3] Philip A. Lawn. An Assessment of the Valuation Methods Used to Calculate the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and Sustainable Net Benefit Index (SNBI)[J]. Environment, Development and Sustainability,2005,7(2).

[4] Philip A. Lawn. A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes[J]. Ecological Economics,2003,44(1).

[5] Eric Neumayer. On the methodology of ISEW, GPI and related measures: some constructive suggestions and some doubt on the ‘threshold’ hypothesis[J]. Ecological Economics,2000,34(3).

[6] Clive Hamilton. The genuine progress indicator methodological developments and results from Australia[J]. Ecological Economics,1999,30(1).

[7] El Serafy, S., 1989. The proper calculation of income from depletable natural resources. In: Ahmad, Y.J., Serafy, S.E., Lutz, E. (Eds.), Environmental Accounting for Sustainable Development: A UNDP-World Bank Symposium. The World Bank, Washington D.C, pp. 10–18.

[8] Daly, H., Cobb, H.E., Cobb, J.B., 1989. For the Common Good. Beacon Press, Boston.

[9] Kenneth J. Bagstad,Günseli Berik,Erica J. Brown Gaddis. Methodological developments in US state-level Genuine Progress Indicators: Toward GPI 2.0[J]. Ecological Indicators,2014,45.