导语

人力资本产生的价值测算,是人力资本研究的热点问题,也是一个长期困扰学界的难题。由于人力资本本身所具有的特殊性、复杂性和不确定性,使得对其价值计量的难度远远超过物质资本。然而,人力资本作为一种特殊的资本形态,对经济发展和社会进步的重要性不言而喻。卢卡斯(Lucas, 1988)认为,人力资本能够提高所有生产要素的生产力,即人力资本外部性是全要素生产率以及经济增长的源泉。基于此,GPI 2.0首次将人力资本服务价值(services from human capital)纳入核算体系当中,以弥补其在传统经济核算中缺失这一不足。

1. 人力资本

在过去的40年中,中国经济的年均增速超过9%,远高于世界同期水平,国内生产总值也于2020年突破100万亿人民币大关。伴随增长奇迹的同时,我国的教育事业也取得了长足进步。就业人员中接受过初中及以上程度教育的人口所占比例从1996年的51.7%上升至2017年的80.8%;中高等职业教育及以上教育程度的人口比例则从2.9%上升至24.7%。此外,居民健康状况也有显著改善,全国总人口的平均预期寿命从1981年的67.88岁增至2019年的77.30岁。这些都意味着我国的人力资本正在快速积累,并在很大程度上推动了经济的强劲增长。

人力资本通常被定义为“地区人口中能够创造个人、社会和经济福祉的知识、技能、能力和素质(OECD, 2001)”,从概念中不难看出人力资本对于经济增长和社会发展的价值在于其具有很强的正向外部性。卢卡斯(Lucas, 1988)认为人力资本能够提高所有生产要素的生产力,即人力资本外部性是全要素生产率以及经济增长的源泉。直接来看,劳动者们通过知识学习、交流和模仿等可以提高劳动生产率和工资(Jane Jacobs, 1970),促进经济增长;间接来看,人力资本是决定全社会科技创新能力的重要因素,更高的人力资本积累会促进技术创新和产业升级,为经济增长提供动能。此外,人力资本的积累还会产生一些非经济福利,比如更少的不平等现象(Piketty, 2014),犯罪率降低、公共行为更加文明合理等(Hill et al., 2005)。

目前有许多研究着重于人力资本价值的测算工作,但人力资本本身所具有的特殊性、复杂性和不确定性,使得对其价值计量的难度远远超过物质资本。尽管如此,这一工作仍然具有十分重要的现实意义。人力资本的价值大小是政府进行公共教育投资以及人力资本投资的重要决策依据,也是评价政府教育投资效率的有效工具;同时,中国是世界上人口最多的国家,占世界总人口近1/5,目前仍有巨大的人力资本潜力尚待挖掘,因此需要我们对人力资本形成一个正确科学的认识。基于此,GPI 2.0首次系统地将人力资本产生的服务价值(下文简称为人力资本服务价值)纳入核算体系当中,以弥补其在传统经济核算中缺失这一不足。

2. GPI 指标体系中的人力资本服务价值

GPI 2.0中把人力资本服务价值定义为居民对于平均受教育程度更高、技术更熟练以及文化更多样的社区的支付意愿(willingness to pay),这里既不包括人力资本提高带来的私人收益,如更高的收入或劳动生产率,也不包括随之产生的部分非经济福利,如更低的犯罪率、更低的收入不平以及更高水平的志愿活动等,因为这些都已在反映GPI中的其他指标中,无需进行重复计算。因此,人力资本服务价值测度的是那些未体现在GPI其他账户中的外部收益。

参考GPI 2.0指标设置,并结合实际将人力资本服务价值划分为高等教育产生的服务价值(下文简称为高等教育服务价值)和制造业产生的服务价值(下文简称为制造业服务价值),这两类人力资本在当前中国可以给人们带来较为显著的外部收益。高等教育服务价值体现为教育水平高的人群更有可能提供多样化、高水平的免费文化活动和教育服务、良好的公民活动和社会治理,更有能力学习新知识、引领并传播健康的生活方式,从而提升整体生活质量;制造业服务价值包含很多方面,比如在非市场工作时间邻里朋友之间帮忙完成复杂的修理工作(汽车维修、计算机故障等),以及制造业人群具有较强的维护社会稳定和抵御外界冲击的能力等。

3. 人力资本服务价值如何测算?

人力资本服务价值的定义复杂,且覆盖范围广、难以量化计算,因此至今仍缺乏完善的测量方法。目前较为可行的方法是测算人力资本对不同教育层级的劳动力的外部收益,将其最小值保守估计为人力资本的服务价值。测算人力资本外部收益的方法主要有以下三种:

一是基于经济增长的核算方法。这种方法直接研究人力资本对产出的作用来测度其外部性。查显友和丁守海(2006)将高等教育劳动者占总劳动力人口的比重引入社会总生产函数方程,得到高等教育对社会人均GDP的总收益,再将其减去从工资函数中获得的高等教育的私人收益,进而获得高等教育的外部收益。

二是支付意愿法。布劳姆奎斯特等(Blomquist, 2009)利用地区偏好问卷,以是否拥有对肯塔基社区和专业技术学院系统的支付意愿为因变量,建立Logit回归模型估算高等教育的社会收益,再减去从明瑟收入方程(Mincer income equation)求得的私人收益,进而得到高等教育的外部收益。然而,此方法同时也包含了高等教育带来的私人非市场性收益,即更低的犯罪成本、更高的志愿活动水平等已体现在GPI中的收益,因此会高估高等教育的外部收益。

三是收入函数法。该法将地区高等教育水平加入明瑟收入方程,在控制个人、城市特征后,求出地区高等教育比例对不同教育层级的劳动力的收入溢出系数(Moretti, 2004),并选择其中的最小值作为高等教育外部收益的最低估计,最后算出增加每一个高等教育劳动力对所有劳动力的收入溢出(Hill et al., 2005)。此方法为大多GPI测算所采用,如马里兰州统计局(2017)、库比谢夫斯基等(Kubiszewski et al., 2015)。

以上方法各有利弊。第一种方法简单但十分粗糙;第二种方法与人力资本服务价值的定义最为贴合,但操作难度极大且无法排除已包含在GPI中的外部收益,结果也并不准确;第三种方法在数据收集和系数估计上都较具可行性,且可以较清楚合理地反映人力资本带来的经济福利,因此本文选择此方法来测算人力资本的服务价值。

4. 人力资本服务价值的测算及结果

4.1 人力资本的外部收益系数测算

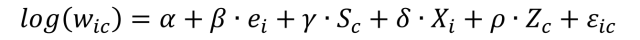

首先将人力资本作为解释变量之一加入明瑟收入方程中,测算其对所有劳动力收入的溢出效应:

其中,w代表城市c中劳动力i的月收入;e代表个人受教育年限;S代表城市c的人力资本水平;X代表其他的个人特征变量,包括工作经验、工作经验平方、户籍、所从事工作的职业类型、行业类型和单位性质;Z代表其他的城市特征变量,包括第二、三产业从业人员比例,国有部门、私营部门从业人员比例,政府一般公共财政支出,医疗机构床位数和人口密度。

本文分别以高等教育劳动力比例和制造业劳动力比例作为人力资本水平的代理变量进行回归。高等教育劳动力比例定义为所在城市受教育程度为大专及以上的劳动力占总劳动力的比例;制造业劳动比例定义为城市制造业劳动力的比例。

同时,在使用高等教育劳动力比例进行回归时方程中会存在反向因果关系,进而产生内生性。因此本文使用工具变量法(IV),即使用与城市高等教育劳动力比例相关但不受当前个人工资水平影响的变量作为IV进行回归。结合相关文献,本文选取如下两个工具变量:九年义务教育政策的实施(Liu,2007;刘泽云,2016)、所在城市的211工程学校数量(李小瑛等,2010)。

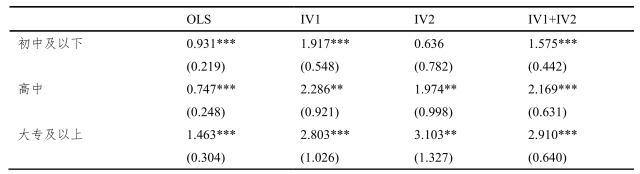

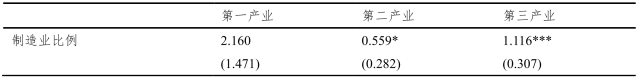

此外,本文分别取对不同教育层级和不同产业劳动力的收入溢出系数的最小值,来估计高等教育服务价值和制造业服务价值。最终得到的回归结果如下:

表1 高等教育对不同教育层级劳动力收入影响的估计结果

表2 分不同产业劳动者的回归结果

比较表1中OLS回归和IV回归的结果,可以看出2016年我国高等教育人力资本存量对劳动力个人收入的溢出系数最低可取0.747%。由表2可知,制造业人力资本存量对第一产业劳动力的收入溢出效应并不显著,对第二、三产业的显著性上升。从系数大小来看,制造业人力资本存量对第二产业劳动力的收入溢出效应最小,为0.559%,本文将此数值保守选定为制造业人力资本存量对收入的溢出系数。

4.2 人力资本服务价值的计算

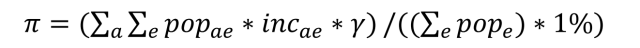

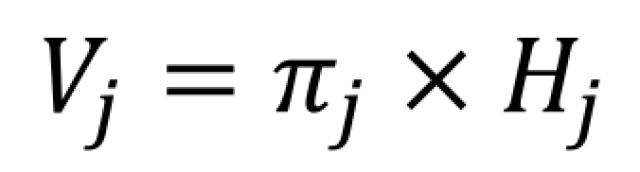

在求出人力资本的外部收益系数之后,本文参考希尔等(Hill et al., 2005)的计算方法,推算每净增加一个大学毕业生/制造业劳动力带来的对所有劳动力的收入溢出,具体公式如下:

其中,π为每净增加一个大学毕业生/制造业劳动力带来的对所有劳动力的收入溢出;pop表示年龄段a、教育层级e的劳动力的总数;inc表示年龄段a、教育层级e的劳动力的平均收入;γ即为人力资本的外部收益系数;pop表示教育层级e的劳动力总数。注意,在计算净增加一个制造业劳动力带来的总劳动力收入溢出时,并不需要考虑教育层级e。

上式中分子表示大学毕业生/制造业劳动力占比每提高1%带来的所有劳动力的收入增加量,分母表示大学毕业生/制造业劳动力比例提高1%所需的人数,因此,π为劳动力中每净增加一位大学毕业生/制造业劳动力带来的所有劳动力的收入增加量。

由此,本文可以通过以下公式计算出最终的人力资本服务价值:

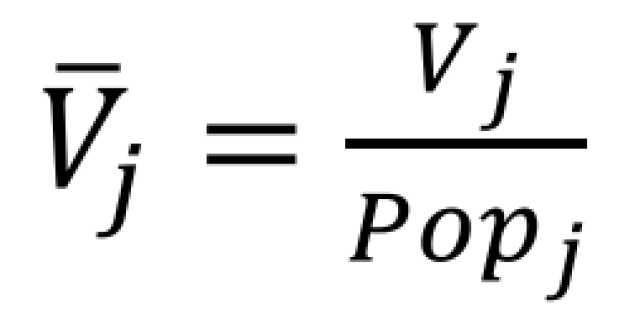

1)地区人力资本服务价值、地区人均人力资本服务价值分别为

其中,Hj表示地区j高等教育劳动力/制造业劳动力总数;Popj表示地区j总人口数。

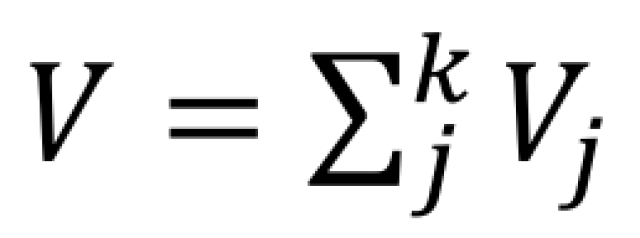

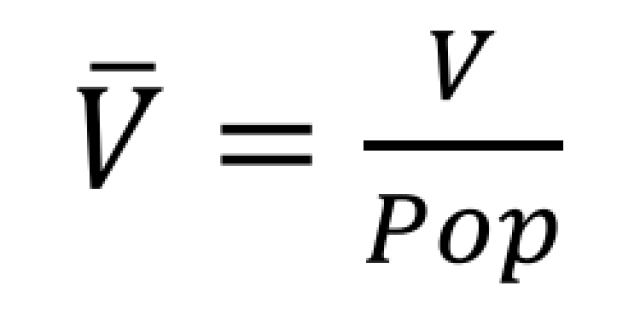

2)全国人力资本服务价值、全国人均人力资本服务价值分别为

其中,k取31,分别代表全国31个省、自治区和直辖市;Pop表示全国总人口数。

最终计算结果如表3、表4所示:

表3 全国及各地区高等教育服务价值、人均高等教育服务价值

图1 各地区人均高等教育服务价值排序

表4 全国及各地区制造业服务价值、人均制造业服务价值

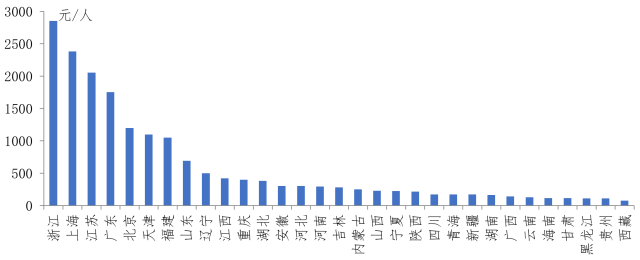

图2 各地区人均制造业服务价值排序

5. 结论

人作为经济活动的最小微观单元,对经济、社会的发展起着至关重要的推动作用。本文将人力资本的服务价值分为高等教育服务价值和制造业服务价值,先利用明瑟方程测算出人力资本的外部收益系数,之后再求出人力资本带来的所有劳动力的收入增加量,该值即为最终的服务价值。结果显示:

2016年,全国人均高等教育服务价值为1636.86元。就各地区而言,北京和上海的人均高等教育服务价值均高于7000元,分别为8795.78元和7301.52元,位居一、二位;其次为天津(4232.66元)、浙江(3396.32元)、江苏(2731.38)、广东(2531.59)和福建(2224.95);山东、辽宁和内蒙古等地区的人均高等教育服务价值位列其后。

2016年,全国人均制造业服务价值为694.28元。就各地区而言,浙江、上海和江苏的人均制造业服务价值分别为 2850.83 元、2382.74 元和 2054.45 元,位居1至3位;西藏(人均76.86元)、贵州(人均108.26元)、黑龙江(人均112.23元)等地区则排在末位。

总体而言,两者的排名分布与我国的教育发展情况和制造业地理分布相符。经济发达地区的人均高等教育服务价值和制造业服务价值皆排在前列,而西部落后地区的表现则差强人意,这在一定程度上也反映出我国的教育发展和制造业分布不均衡、不平等。

文 | 滕超

参考文献

[1] Blomquist, G. C., Coomes, P. A., Jepsen, C., Koford, B. C., & Troske, K. R. (2014). Estimating the social value of higher education: willingness to pay for community and technical colleges. Journal of Benefit-Cost Analysis, 5(1), 3-41.

[2] Hill, K., Hoffman, D., & Rex, T. R. (2005). The value of higher education: Individual and societal benefits. Arizona State University, Tempe, AZ, USA.

[3] Jacobs, J. (2016). The economy of cities. New York: Vintage Books.

[4] Kubiszewski, I., Costanza, R., Gorko, N. E., Weisdorf, M. A., Carnes, A. W., & Collins, C. E., et al. (2015). Estimates of the Genuine Progress Indicator (GPI) for Oregon from 1960–2010 and recommendations for a comprehensive shareholder's report. Ecological Economics, 119, 1-7.

[5] Liu, Z. (2007). The external returns to education: Evidence from Chinese cities. Journal of Urban Economics, 61(3), 542-564.

[6] Lucas Jr, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of monetary economics, 22(1), 3-42.

[7] Moretti, E. (2004). Estimating the social return to higher education: evidence from longitudinal and repeated cross-sectional data. Journal of econometrics, 121(1-2), 175-212.

[8] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2001). The well-being of nations: The role of human and social capital. OECD publishing.

[9] Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA.

[10] Talberth, J., & Weisdorf, M. (2017). Genuine progress indicator 2.0: pilot accounts for the US, Maryland, and City of Baltimore 2012–2014. Ecological Economics, 142, 1-11.

[11] 李小瑛, 陈广汉, 张应武. (2010). 中国城镇地区高等教育外部回报率估算. 世界经济文汇(01), 76-91.

[12] 刘泽云. (2016). 教育投资具有外部收益吗?——来自中国的经验证据. 教育经济评论(02), 99-114+125.

[13] 查显友, 丁守海. (2006). 对我国高等教育外部性的实证分析. 经济理论与经济管理(01), 41-45.